Advanced Clinician Scientist-Programm

Ziel des Advanced Clinician Scientist-Programms (ACSP) ist es, herausragende und wissenschaftlich qualifizierte Ärztinnen und Ärzte aus allen Bereichen der Medizinischen Fakultät zur Habilitation zu ermutigen und sie dabei zu unterstützen. Dazu gehören die Veröffentlichung hochrangiger Publikationen sowie die Einwerbung neuer Drittmittelprojekte. Kernelement des dreijährigen Programms ist eine geschützte Forschungszeit mit vertraglich festgelegtem Forschungsanteil, der flexibel und individuell gestaltbar ist (im Mittel 50%). Während der Forschungszeit erfolgt eine Freistellung von der klinischen Tätigkeit. Im Rahmen eines begleitenden, strukturierten klinisch-wissenschaftlichen Qualifizierungsprogramms erhalten die Advanced Clinician Scientists die Möglichkeit, methodische Kompetenzen und wichtige Schlüsselqualifikationen bspw. für akademische Führungspositionen zu erwerben. Weiterhin soll durch ein Karriere- und Mentoringkonzept die Karriereentwicklung nachhaltig unterstützt werden. Um die Chancengleichheit und Gleichstellung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu erhöhen, sollen ausdrücklich Ärztinnen auf dem Weg zu einer Karriere in der klinischen Forschung unterstützt und 60% der Programmförderung an Bewerberinnen vergeben werden.

Das ACSP ist Teil einer systematischen Förderungs- und Karriereentwicklungsstruktur an der Medizinischen Fakultät. Es schließt sich an die Promotionsförderung für Studierende der Medizin an sowie an das folgende Clinician Scientist-Programm für forschungsinteressierte Ärztinnen und Ärzte in der fachärztlichen Weiterbildung. Ziel ist, Medizinerinnen und Medizinern, die dauerhaft an einer klinisch-wissenschaftlichen Tätigkeit interessiert sind, einen verlässlichen und sichtbaren Karriereweg anzubieten.

Neben dem themenoffenen IKZF-ACSP gibt es das Else Kröner-Forschungskolleg AntiAge, das sich dem Forschungsschwerpunkt Altern und altersassoziierte Erkrankungen widmet.

Eine aktuelle Ausschreibung liegt momentan nicht vor. Die nächste Ausschreibung wird voraussichtlich im Spätherbst 2024 veröffentlicht.

Informationen zu den Bewerbungsunterlagen finden Sie weiter unten.

ACSP IZKF - Kollegiatinnen und Kollegiaten

Aktive Förderungen aus 2024

ACSP 11 - Dr. Tulio Caldonazo

Advanced Clinician Scientist-Programm 2024

Thema: "Quantification of Myocardial Injury after Cardiac Surgery: Mechanistic Approaches in vivo and in vitro"

Zusammenfassung:

The role of hibernating myocardium has gained renewed attention in myocardial protection and our ability to quantify myocardial damage after cardioplegic arrest has been questioned. We had started an investigation on the ability of cardioplegia to protect hibernating myocardium in pigs (IZKF-CSP 2021 Caldonazo) and also started a clinical trial (RORSCHACH – IZKFACSP 2020 Schneider) on the correlation of biomarkers and myocardial injury assessed by magnetic resonance tomography. I have recently assumed the role of PI for the RORSCHACH trial, which has recruited the first patient, but still requires initiation of all participating centers and completion of patient recruitment. The experimental project progressed slower than planned for animal welfare regulatory reasons, but we are close to the point that we are able to submit a research proposal to the DFG. An initial proposal within a DFG-Nachwuchsakademie, received positive reviews. Although not funded at the time, the generation of preliminary results and submission of a full proposal were recommended by the reviewers. I have therefore two goals for this ACS-Program: [1] To complete the preliminary work on the pig model and submit a DFG grant proposal (within the next 2 years). [2] To start the multi-center part of the RORSCHACH trial, recruit patients and complete the trial within the ACSP funding period.

ACSP 12 - Dr. Julia Leonhardt

Advanced Clinician Scientist-Programm 2024

Thema: "Pathophysiologische Bedeutung, klinische Auswirkungen und mögliche Therapieansätze für zirkulierende, TGR5-aktivierende Gallensäuren."

Zusammenfassung:

In den vergangenen Jahren konnten wir zeigen, dass Gallensäuren, welche von der Leber produziert werden um Nahrungsfette zu emulgieren, bei Patienten mit Leberversagen kumulieren und zu massiv erhöhten Gallensäurekonzentrationen im Blut führen.1,2 Diese Gallensäuren können den G-Protein-gekoppelten Gallensäurerezeptor TGR5 aktivieren.1,2 Es ist bekannt, dass der Rezeptor TGR5 Vasodilatation und Immunsuppression vermitteln kann. In welchem Umfang dies auch beim Leberversagen oder schwerwiegenden Lebererkrankungen eine Rolle spielt, ist bislang unklar. Das vorgelegte Projekt soll das Auftreten von TGR5-aktivierenden Gallensäuren und deren Folgen bei akut-auf-chronischem Leberversagen (ACLF) sowie weiteren schwerwiegenden Lebererkrankungen untersuchen. Zudem sollen erste mögliche Therapieansätze für Patienten mit TGR5-aktivierenden Gallensäuren evaluiert werden.

ACSP 13 - Dr. Jonathan Wickel

Advanced Clinician Scientist-Programm 2024

Thema: "Einfluss von Antisense-Oligonukleotiden auf die Mikroglia-vermittelte Sepsis-assoziierte Enzephalopathie"

Zusammenfassung:

Die Sepsis-assoziierte Enzephalopathie ist ein häufiges und schwerwiegendes Erkrankungsbild. Im akuten Stadium ist sie durch Symptome eines Delirs, im chronischen Stadium durch andauernde neurokognitive Defizite gekennzeichnet. Die zugrundeliegende Pathophysiologie ist unzureichend verstanden, derzeit gibt es keine kausalen Therapiemöglichkeiten. In Vorarbeiten fanden wir in einem Mausmodell einer polymikrobiellen Sepsis langanhaltende gestörte Gedächtnisfunktionen. Ursächlich hierfür war eine mikrogliale Phagozytose Komplement-markierter Synapsen im Hippocampus. In diesem Projekt soll nun eine innovative und potentiell therapeutisch einsetzbare Interventionsstrategie mittels Antisense Oligonukleotiden (ASO) im präklinischen Sepsis-Modell getestet werden. Hierzu soll überprüft werden, ob Integrin alpha M (ITGAM)-ASO die Phagozytose von Synapsen sowie konsekutiver kognitiver Fehlfunktionen verhindern. ITGAM codiert den Oberflächenrezeptor CD11b, der auf Mikroglia exprimiert wird und an Phagozytoseprozessen beteiligt ist. ITGAM ASO bewirken eine Reduktion der CD11b-Expression und können daher mit pathogenen Phagozytoseprozessen interferieren. Es sollen in 4 Teilschritten sowohl eine prophylaktische als auch eine therapeutische ITGAM ASO-Gabe untersucht werden.

ACSP 14 - Dr. Robert Steinbach

Advanced Clinician Scientist-Programm II - 2024

Thema: "Entwicklung eines individuell und global anwendbaren Magnetresonanztomografie-Biomarkers der Krankheitsprogression bei Amyotropher Lateralsklerose (ALS): ein multimodaler Ansatz"

Zusammenfassung:

Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) ist eine progressive neurodegenerative Erkrankung, die eine enorme Heterogenität im klinischen Verlauf aufzeigt. Eine individuelle Vorhersage des Krankheitsverlaufes ist aktuell nicht möglich, wird aber für ein verbessertes therapeutisches Management dringend gebraucht. Ebenso sind objektive und im klinischen Alltag wiederholt erhebbare Biomarker des Krankheitsstatus notwendig u.a. zur Stratifizierung zukünftiger (mehrarmiger) Interventionsstudien. In diesem Projekt sollen hochauflösende und multimodale strukturelle MRT-Biomarker weiterentwickelt werden. In Kombination mit Messignalen aus anderen Quellen (u.a. Serum, elektrophysiologisch) soll deren Anwendbarkeit bei ALS-Patienten auf dem Individuallevel erreicht werden, ggf. spezifisch für Subgruppen des ALSErkrankungsspektrums. Letztlich sollen die aus diesen monozentrischen Daten generierten Kombinations-Biomarker bezüglich ihrer Anwendbarkeit und Generalisierbarkeit in einem internationalen Datensatz des NiSALS-Repositoriums weiterentwickelt werden. Solche verlässlichen Ergebnisparameter, die in der Lage sind frühzeitig ein Behandlungsansprechen anzuzeigen, werden dringend benötigt, insbesondere vor dem Hintergrund neuer spezifischer Therapieansätze für (genetisch determinierte) Subgruppen der ALS.

Aktive Förderungen aus 2023

ACSP 10 - Dr. Matthias Nürnberger

Advanced Clinician Scientist-Programm 2023

Thema: "Communication in Patient Transfer in the Emergency Room: a chance to improve patient safety."

Zusammenfassung:

Patient safety must be a major concern for all parties involved in medical treatment, especially because 1 of 2 harmful incidents is preventable1. Causing or contributing factor in around 70% of these adverse events is low-quality communication2,3. The most important and frequent information exchange during medical treatment is the patient handover which poses as a recurrent key element in medical workflow. Because of known limitations of non-guided patient handover (e.g., omission of key information)4, different tools to provide structure to these conversations have been developed. It has been demonstrated that these frameworks can improve team communication5 and patient safety6 by reducing adverse events7. Nevertheless, these tools are not as prevalent as eligible. The most substantiated explanation is that the beneficial effect of using a standardized conversation framework is not immediately apparent8 like it is for example for surgery preparation checklists. But how can the same progress be made in patient handover communication? ISOBAR (Identification-Situation-Observation-Background-Assessment-Recommendation) is a framework for patient transfer and recommended by the WHO9. In this randomized controlled intervention trial, we would like to compare ISOBAR to common practice by means of key information transfer efficiency and evaluate its feasibility in the daily routine of an interdisciplinary emergency room. We expect higher communication efficiency and information retention with ISOBAR.

Aktive Förderungen aus 2022

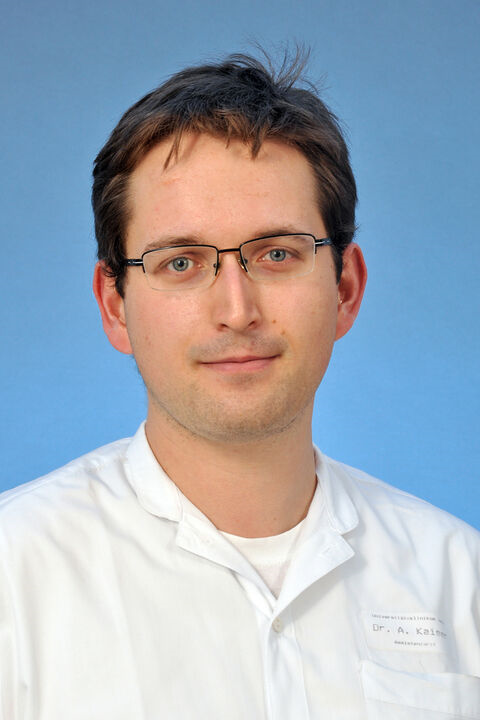

ACSP 07 - Dr. Dr. Alexander Kaiser

Advanced Clinician Scientist-Programm 2022

Thema: "Bedeutung von β-Catenin-Modifikationen bei Stabiliseurng von keukämischen Stammzellen in der chronischen myeloischen Lekämie (CML)"

Zusammenfassung:

Altersassoziierte myeloische Erkrankungen beruhen zumeist auf einer genetischen Störung auf Ebene der Blut-Stammzellen. So kommt es z.B. bei der chronischen myeloischen Leukämie (CML) durch die Translokation t(9;22) mit Bildung des BCR::ABLI Proteins zur Ausbildung von leukämischen Stamm zellen (LSC) mit Proliferation der granulozytären Zellreihe. Trotz Adressierung der BCR::ABL1- Mutation durch zielgerichtete Therapien kommt es häufig zur Persistenz der LSC mit z.T. Krankheits progression. Verschiedene Änderungen in assoziierten Signaltransduktionskaskaden (z.B. Wnt Signalweg) können derartige Persistenzen vermitteln. Die genauen Mechanismen und damit mögliche neue Therapietargets sind jedoch oft noch unbekannt. Aus Vorarbeiten von Hoffmeyer et al. sind wesentliche Einflüsse durch gezielte ß-Catenin Modifikationen in der embryonalen Stammzell differenzierung zu neuronalen bzw. mesodermalen Zellen bekannt. In unserer Arbeit wollen wir prüfen, ob derartige Modifikationen auch bei LSCs der CML zu einer möglichen Persistenz beitragen bzw. gezielte Inhibition der Modifikation eine Eradikation ermöglichen. Die Arbeiten sollen in einer Kooperation zwischen der Klinik für Innere Medizin II und dem Institut für Biochemie II durchgeführt werden. Methodisch kommen dabei FACS, Western Blot, ChIP-Seq, Massenspektrometrie, qRT-PCR, Reportergenassays unter Nutzung von Modell-Zelllinien und Primärmaterial zum Einsatz.

ACSP 08 - Dr. Aysun Tekbas

Advanced Clinician Scientist-Programm 2022

Thema: "Iodierung von Thymoquinon und Verträglichkeitsstudie zur Anwendbarkeit als Kontrastmittel und Therapeutikum für ein theranostisches Behandlungskonzept"

Zusammenfassung:

Die chirurgische Resektion stellt die Therapie der Wahl bei Lebertumoren dar [1]. Allerdings sind bei irresektablen Tumoren alternative Therapiekonzepte notwendig. Bei hepatozellulären Karzinomen (HCC) findet die transarterielle Chemoembolisation (TACE) breite Verwendung [2]. Dabei werden die jodierten Fettsäuren von Mohnöl als Kontrastmittel (Lipiodol®) gemeinsam mit einem Chemotherapeutikum selektiv arteriell in den Tumor appliziert. Weiterhin gewinnt die theranostische Onkologie immer mehr an Bedeutung. Das Ziel des Projektes ist es, die Verträglichkeit eines anticancerogenen und hepatoprotektiven Phytotherapeutikums (Thymoquinon, TQ) in iodierter Form bei der intravenösen Gabe zu überprüfen und damit präklinische Daten für eine Anwendung in Anlehnung an die theranostische Onkologie und TACE zu erheben. Dafür ist zunächst die Herstellung von jodiertem TQ geplant. Damit soll die Stabilität von TQ in Biomaterial und die Verwendbarkeit als Kontrastmittel erreicht werden. Anschließend soll das jodierte TQ intravenös Mäusen appliziert werden, um im CT die Biodistribution und Halbwertszeit von Iod-TQ feststellen zu können. Die Verträglichkeit wird postinterventionell anhand von metrischen und parametrischen Parametern sowie Laborparametern beurteilt.

ACSP 09 - Dr. Alexander Jörk

Advanced Clinician Scientist-Programm 2022

Thema: "Analyse von Hämabbauprodukten in Liquorproben von Patienten mit Subarachnoidalblutung und deren Einfluss auf die funktionelle zerebrale Blutflussregulation im Mausmodell."

Zusammenfassung:

Intrakranielle Blutungsereignisse wie die Subarachnoidalblutung sind in einem Drittel der Fälle mit einem symptomatischen zerebralen Vasospasmus vergesellschaftet, welcher mit sekundären Ischämien und erhöhter Mortalität einhergehen kann. Gegenwärtig existiert keine zufriedenstellende therapeutische Option für diese Komplikation. Abbauprodukte des Hämoglobins stehen im Verdacht ursächlich an der Entstehung der Vasospasmen beteiligt zu sein. Zunächst soll der zeitliche Ablauf des Auftretens verschiedener Hämabbauprodukte in humanen Liquor-Proben betroffener Patienten umfassend analysiert werden. Zusätzlich untersucht das beantragte Projekt erstmals den Einfluss der Hämabbauprodukte auf die murine Regulation der funktionellen zerebralen Blutflussmessung.

Im präklinischen Teilprojekt soll im in vivo-Mausmodell zunächst der Einfluss von Hämabbauprodukten auf die Blutflussgeschwindigkeit in pialen und intrakortikalen Gefäßen untersucht werden. Verschiedene Hämabbauprodukte werden dazu intrathekal in den Subarachnoidalraum injiziert. Weiterhin soll in den gleichen Tieren die Blutflussregulation analysiert werden. Als Ausleseparameter dient die neurovaskuläre Kopplung, die mit Hilfe von Blutflussmessungen nach elektrischer oder optogenetischer neuronaler Stimulation in vivo quantifiziert werden soll.

Im klinischen-analytischen Teilprojekt ist die Bestimmung eines Konzentrations-Zeit-Profils von Hämabbauprodukten – aufgeschlüsselt nach Einzelisomeren der bekannten Substanzklassen – aus humanen Liquorproben von Patienten mit einer Subarachnoidalblutung geplant, was in Kooperation mit der neurologischen/neurochirurgischen Intensivstation/IMC des Universitätsklinikums Jena und der analytischen Chemie umgesetzt werden soll.

Aktive Förderungen aus 2020

ACSP 04- Dr. Ha-Yeun Chung

Advanced Clinician Scientist-Programm 2020

Thema: "Rolle der Mikroglia-Proliferation und der Monozyten-Infiltration als Ursache der Mikrogliose in der Sepsis-assoziierten Enzephalopathie."

Zusammenfassung:

Die Sepsis-assoziierte Enzephalopathie (SAE) ist auf eine subakut einsetzende zerebrale Dysfunktion mit quantitativer sowie qualitativer Bewusstseinsstörung zurückzuführen. Weiterhin können dauerhafte neurokognitive Beeinträchtigungen nach stattgehabter Sepsis die Folge sein. In Vorarbeiten fanden wir im Mausmodell einer experimentellen Sepsis eine langanhaltende gestörte Gedächtnisfunktion und eine reduzierte Anzahl neuronaler Spines als Korrelat beeinträchtigter neuronaler Plastizität. Darüber hinaus zeigte sich eine ausgeprägte Zunahme der ortsansässigen Immunzellen, Mikroglia, im Verlauf der Sepsis. In diesem Projekt soll nun der Einfluss der residenten Mikroglia und der infiltrierenden Monozyten als Auslöser neuronaler Schädigung in der akuten Phase der Sepsis untersucht werden. In 3 Teilschritten sollen folgende Hypothesen geprüft werden: 1) Einwanderung von peripheren Monozyten in das zentrale Nervensystem (ZNS) im Rahmen der akuten Sepsis führt zu Aktivierung und Proliferation residenter Mikroglia. 2) eine selektive Hemmung der Monozyten Infiltration führt im CCR2 knock-out Modell zu einer verringerten Aktivierung der Mikroglia und zu einer Verringerung der SAE. 3) eine pharmakologische Mikroglia-Depletion mittels PLX5622, einem Colony-Stimulation-Factor-1-Inhibitor, in der akuten Phase der Sepsis ist eine therapeutische Option zur Vermeidung neurokognitiver Defizite.

Bewerbung

Voraussetzung

Sie können sich für das ACSP I - Programm bewerben, wenn:

- Sie eine Habilitation in einem klinischen, experimentellen oder translationalen Fach anstreben und dies

durch entsprechende Vorarbeiten belegen können, - Ihre Promotion nicht länger als 9 Jahre zurückliegt (Elternzeiten, die in diesen Zeitraum fallen, werden

angerechnet (pro Kind 2 Jahre)), - Sie in Ihrer Publikationsleistung einen Gesamt-Impact-Faktor >15 erreicht haben und dabei mindestens eine

Publikation mit IF >4* als Erst- oder Letztautorenschaft vorweisen können.

Sie können sich für das ACSP II - Programm bewerben, wenn:

- Sie in einem klinischen, experimentellen oder translationalen Fach habilitiert sind,

- Ihre Promotion nicht länger als 12 Jahre zurückliegt (Elternzeiten, die in diesen Zeitraum fallen, werden

angerechnet (pro Kind 2 Jahre)), - Sie in Ihrer Publikationsleistung einen Gesamt-Impact-Faktor >20 erreicht haben und dabei mindestens zwei

Publikationen mit IF >6* als Erst- oder Letztautorenschaft vorweisen können.

*alternativ: Publikationen In Q1-Journalen (obere 25% der Zeitschriften ) des jeweiligen Fachgebietes

Förderung

Die Programmlaufzeit beträgt 3 Jahre mit einer Zwischenevaluation nach 2 Jahren. Der Förderumfang beträgt bis zu 70.000 € pro Projekt und Jahr für Personal- und Sachmittel. Gefördert wird die eigene Stelle im Umfang von bis zu 50 % (TV-Ä, 36 Monate) als geschützte Forschungszeit. Von Seiten der Klinik muss für die Zeit der Förderung eine entsprechende Freistellung von der klinischen Tätigkeit sichergestellt werden. Während der klinischen Tätigkeit muss die Stelle weiterhin von der Klinik getragen werden. Der aktuell vorgesehene Förderzeitraum ist der 01.04.2024 bis 31.03.2027 (nach positiver Zwischenevaluation).

Downloads

Folgende Dokumente stehen für die Antragserstellung für Sie zum Downloaden zur Verfügung: