Ein Schlaganfall, ein schwerer Unfall, eine Sepsis oder eine Hirnerkrankung müssen intensivmedizinisch behandelt werden und erfordern häufig eine längere Sedierung. Wenn ein Patient dann über mehrere Tage oder Wochen auf einer Intensivstation liegt und für Außenstehende nicht bewusst reagieren kann, verliert er vorübergehend seine Selbstbestimmtheit sowie das Gefühl, bewusst mit seiner Umwelt in Kontakt zu sein.

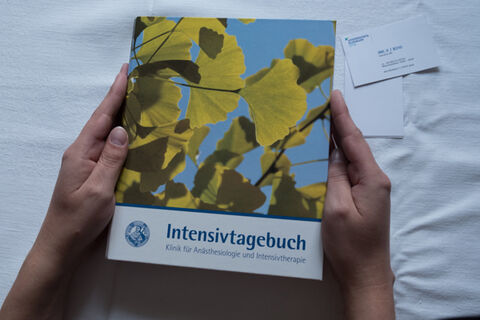

Intensivtagebücher können in einer derartigen Situation eine wertvolle Unterstützung sein. In den Tagebüchern, die am Bett des Patienten liegen, halten Pflegekräfte, Angehörige und Freunde fest, was von Tag zu Tag geschieht. Welche Fortschritte der Patient macht, welche Untersuchungen und Behandlungen nötig sind, wer zu Besuch kommt und wie das Leben außerhalb des Krankenhauses weitergeht. Die Tagebücher sollen den Patienten einen chronologischen Eindruck von der Zeit zurückgeben, die sie oft als verloren gegangen empfinden. Und können so helfen, die Lücke zu schließen, die sich in ihrem Leben aufgetan hat. Gleichzeitig geben sie einen Einblick in die Empfindungen aller Begleitenden.