Prinzipiell gibt es drei verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Für jeden Patienten muss im Einzelfall über die beste Möglichkeit entschieden werden:

- Zuwarten

- Operation

- Strahlentherapie

Zuwarten

Da es sich um einen gutartigen Tumor handelt, der meistens sehr langsam wächst, kann bei sehr kleinen Tumoren, beschwerdefreien und bei älteren Patienten häufig zunächst eine zuwarte Haltung eingenommen werden. In diesen Fällen wird zunächst halbjährlich das Wachstumsverhalten der Tumoren beobachtet.

Operation

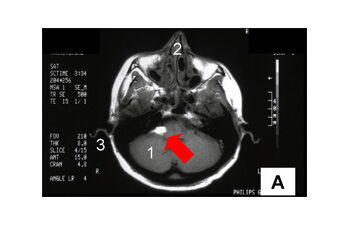

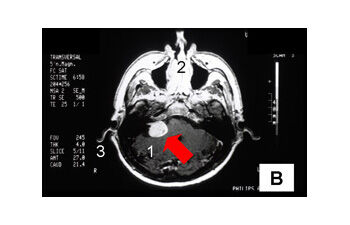

Die Operation bietet die sicherste Methode zur Behandlung der Erkrankung, da mit der Operation der Tumor entfernt wird. Abhängig vom gewählten Operationszugang und der Größe des Tumors kann die Operation aufwendig sein.

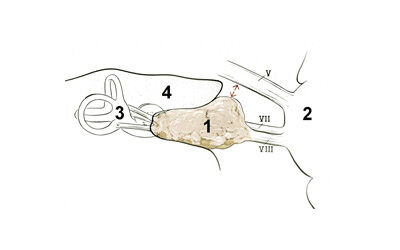

Die am häufigsten angewandten Operationszugänge sind:

- Durch das Innenohr (translabyrinthärer Zugang)

- Über die mittlere Schädelgrube (transtemporaler Zugang)

- Über die hintere Schädelgrube (subokzipital-retrosigmoidaler Zugang)

Durch das Innenohr: Dies ist ein klassischer HNO-ärztlicher Zugang. Hier wird im Prinzip das Felsenbein wie bei einer Ohroperation hinter der Ohrmuschel eröffnet. Mit Entfernen des Innenohrs gelangt man in den inneren Gehörgang bis zum Kleinhirnbrückenwinkel. Dieses Verfahren ist zu erwägen, wenn der Patient bereits vor der Operation taub oder hochgradig schwerhörig ist.

Über die mittlere Schädelgrube: Auch dies ist ein HNO-ärztlicher Zugang. Hierbei wird ein Knochenfenster über dem Ohr angelegt. Das Gehirn wird in diesem Bereich ohne Eröffnung der Hirnhaut zur Seite gedrängt und das Felsenbein von oben dargestellt und von hier aus der innere Gehörgang freigelegt. Das Knochenfenster wird am Schluss der Operation wieder verschlossen. Dieser Operationsweg bietet sich an zur Entfernung umschriebener Tumoren im inneren Gehörgang mit geringer Ausdehnung außerhalb des Gehörgangs Richtung Kleinhirnbrückenwinkel.

Über die hintere Schädelgrube: Dies ist der neurochirurgische Zugang. Insbesondere bei großen Tumoren und Tumoren die nahe am Hirnstamm im Kleinhirnbrückenwinkel liegen und möglicherweise bereits das Gehirn und Kleinhirn verdrängen. Hierzu wird das Knochenfenster weiter hinten am Kopf angelegt und dann Kleinhirn zur Seite gedrängt um von hinten an den Kleinhirnbrückenwinkel und den inneren Gehörgang zu gelangen. Hierbei wird bei entsprechender Tumorausdehnung der innere Gehörgang von hinten aufgebohrt.

Unabhängig vom Zugang werden während der Operation die Funktion der Nerven durch ein so genanntes Elektromonitoring überwacht.

Strahlentherapie

Eine gezielte einmalige Bestrahlung kann Tumoren in ihrem Wachstum aufhalten, so dass der Tumor sich nicht weiter vergrößert. Informationen hierzu erfolgen durch den Strahlentherapeuten.