von A - Z

Ä

ÄrztegesundheitÄrzt:innen haben eine hohe berufliche Belastung, sollten sich adäquat um ihre Gesundheit kümmern (Gesundheitsverhalten), können selbst erkranken und haben besondere Bedingungen beim Zugang zum Gesundheitssystem. International wird das Thema seit einigen Jahren untersucht. In Deutschland sind bisher nur wenige Untersuchungen vorhanden. Im Rahmen des Projektes Ärztegesundheit werden verschiedene systematische Untersuchungen durchgeführt. Weiterhin soll die Wahrnehmung des Themas und die Integration in Aus-, Weiter- und Fortbildung gefördert werden.

Das Projekt umfasst mehrere Teilprojekte, die sich mit der Gesundheit von Ärzt:innen befassen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den Hausärzt:innen.

Teilprojekte

- Analyse von KBV-Routinedaten zur Leistungsinanspruchnahme des Gesundheitswesens von gesetzlich krankenversicherten Ärzt:innen

- Qualitative Explorationsstudie zu internationalen Leitlinien und Empfehlungen (Promotionsarbeit)

- Quantitative Befragung Thüringer und Sächsischer Hausärzt:innen (abgeschlossen)

- Quantitative Befragung von Internist:innen und Psychiater:innen (abgeschlossen)

- Qualitative Studie zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens durch Hausärzt:innen (Promotionsarbeit, abgeschlossen)

Projektteam

- Dr. med. Sven Schulz

- Dr. rer. pol. Antje Freytag

- Dr. med. Florian Wolf

- Dr. phil. Franziska Meißner

- Friederike Hecker (Doktorandin)

- Ketura Herklotz (Doktorandin)

Kooperationspartner

Publikationen

Eigene Artikel

- Schulz S, Einsle F, Schneider N, Wensing M, Gensichen J. Illness behaviour of general practitioners—a cross-sectional survey. Occup Med. 2017;67(1):33-7. [Link]

- Schulz S, Hecker F, Einsle F, Gensichen J. Ärztegesundheit: Gehen wir Ärzte gut mit unserer eigenen Gesundheit um? Allgemeinarzt. 2015.

- Schulz S, Großmann M, Stengler K, Einsle F, Rochfort A, Gensichen J. Ärztegesundheit - eine Einführung anhand eines narrativen Reviews. Z Allg Med. 2014;90(6):261-5. [PDF]

Kongresse/Vorträge

- Schulz S, Meißner F, Wolf F, Freytag A. Ärzte als Patienten: Die Inanspruchnahme des Gesundheitswesens durch Ärzte. 55. Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin; 16.09.-18.09.2021; Lübeck.

- Schulz S. "Eine qualitative Analyse internationaler Leitlinien und Empfehlungen für Ärztinnen und Ärzte zum Umgang mit eigener Gesundheit" (Vortrag – online) 56. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention; 22. – 24.09.2021; Leipzig.

- Herklotz K. "Eine qualitative Analyse internationaler Leitlinien und Empfehlungen für Ärztinnen und Ärzte zum Umgang mit eigener Gesundheit" (Videovortrag) Virtual European Conference of Family Doctors & DEGAM Annual Congress 2020.

- Schulz S., Sauerbrey U, Hecker F. "How do general practitioners act when they are ill? A qualitative study to their health care utilization" (Poster) ACPH-Conference; 19. – 21.09.2019; Charlotte, USA.

- Schulz S., Sauerbrey U, Hecker F. "Health care utilisation of general practitioners – a qualitative study" (Vortrag) EAPH-Conference; 20./21.05.2019; Oslo, Norwegen.

- Schulz S. "Sind Ärztinnen und Ärzte anders krank?" (Vortrag) Symposium: «Gesunde Ärzte: vom Studium bis zur Pensionierung»; 22.11.2018; Bern, Schweiz.

- Hecker F, Sauerbrey U, Schulz S. "Inanspruchnahme (haus-)ärztlicher Betreuung durch Hausärzte im eigenen Krankheitsfall - Eine qualitative Studie" (Vortrag). 52. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin; 13.-15.09.2018; Innsbruck, Österreich.

-

Schulz S. "Das Krankheitsverhalten von Medizinstudierenden bei akuten Erkrankungen unterschiedlichen Schweregrades" (Vortrag). 51 Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin; 20.09.-23.09.2017; Düsseldorf.

- Schulz S, Einsle F, Schneider N, Hänsch S, Bungenberg G, Gensichen J. "Das Verhalten von niedergelassenen Ärzten im eigenen Krankheitsfall" (Poster). 50 Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin; 30.09.-02.10.2016; Frankfurt am Main. [PDF]

- Schulz S, Einsle F, Schneider N, Gensichen J. "Illness behavior of German General Practitioners - a survey" (Poster). European Association for Physician Health Conference; 20.-21.04.2015; Barcelona, Spanien. [PDF]

- Schulz S, Einsle F, Schneider N, Gensichen J. "Das Verhalten von Hausärzten im eigenen Krankheitsfall - Einfluss der internalen Kontrollüberzeugung" (Poster). 49 Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin; 17.-19.09.2015; Bozen / Südtirol, Italien. [PDF]

A

AVENIRAVENIR – Verbesserung der Versorgung von Sepsispatienten: Analyse von Versorgungspfaden, -erfahrungen und -bedarfen von Patient:innen mit und nach Sepsiserkrankung

Förderzeitraum: 09/2022-08/2025

Förderkennzeichen: 01VSF21031

Studienziel

Als Haupttodesursache von Infektionserkrankungen ist Sepsis mit etwa 20% aller weltweiten Todesfälle assoziiert. Da eine Sepsis bei jeder Grunderkrankung auftreten kann und oft unspezifische Erstsymptome aufweist, ist ihre notfallmäßige Behandlung eine interdisziplinäre und sektorenübergreifende Herausforderung. Jede Verzögerung von stationärer Einweisung, adäquater Diagnostik und leitliniengerechter Akuttherapie ist mit einer Erhöhung der Krankenhaussterblichkeit verbunden, die in Deutschland über dem Niveau anderer Industrienationen liegt. Jede:r dritte Sepsisüberlebende:r leidet unter neuen kognitiven, psychischen oder physischen Folgeerkrankungen, für die es bisher an spezifischen Behandlungs- und Nachsorgekonzepten fehlt.

Ziel des Projekts AVENIR ist die Verbesserung der Sepsisversorgung durch ein verbessertes Verständnis der Patient:innenpfade und subjektiver Versorgungserfahrungen und -bedarfe entlang des gesamten Versorgungspfades bei bzw. nach Sepsis. Darauf basierend sollen unter enger Patient:innenbeteiligung konkrete Empfehlungen zur Versorgungsorganisation erstellt und Patient:inneninformationsmaterialien entwickelt werden.

Teilprojekte des Instituts für Allgemeinmedizin

Teilprojekt A: Routinedatenanalyse

Für die retrospektive Kohortenstudie werden deutschlandweite Daten von Versicherten der AOK (bereitgestellt über das Wissenschaftliche Instituts der AOK, WIdO, als sogenannte WIdO-Daten), die in den Jahren 2016-2020 mit einer Sepsis stationär behandelt wurden, herangezogen. Die Daten der selektierten Studienpopulation stehen für eine einjährige Vor- und eine zweijährige Nachbeobachtung zur Verfügung.

In unserem Teilprojekt analysieren wir im Detail (1) den Weg in die stationäre Versorgung bei Patient:innen mit ambulant-erworbener Sepsis und (2) die Versorgung der Sepsisüberlebenden nach Entlassung aus dem Krankenhaus. Dabei werden jeweils definierte Versorgungsindikatoren sowie die Kosten der Versorgung in festgelegten Zeiträumen erfasst.

Teilprojekt C: Versorgerperspektive - Qualitative Erhebung

Für die Erfassung der Versorgungspfade und -erfahrungen aus Versorgerperspektive wird eine qualitative Erhebung mittels leitfadengestützter Experteninterviews und interdisziplinären sowie interprofessionellen Fokusgruppen durchgeführt. Hierfür ist angedacht, in der Versorgung tätige Fachkräfte wie Rettungsmitarbeiter:innen, Pflegekräfte, Therapeut:innen und Ärzt:innen, die in die präklinische, stationäre und poststationäre Behandlung von Sepsispatient:innen involviert sind, zu befragen. Die zu klärenden Fragestellungen dieses Teilprojektes lauten: (1) Welche Herausforderungen, Best-Practice Beispiele und Defizite gibt es in der Akut- und Langzeitversorgung nach Sepsis, insbesondere bei Übergängen zwischen den Sektoren? (2) Welche Faktoren spielen bei Erkennung/adäquater Versorgung von Sepsis eine Rolle? Was trägt zu frühzeitiger, was zu verspäteter Erkennung bei? (3) Inwiefern können aus den Ergebnissen konkrete Optimierungsvorschläge für die Versorgung mit und nach Sepsis abgeleitet werden?

Projektteam

- PD Dr. rer. pol./habil. med. A. Freytag

- Dr. rer. nat. B. Ditscheid

- M.Sc. Lea Draeger

- Dr. med. K. Schmidt

- Prof. Dr. med. J. Bleidorn

Kooperationspartner

- Institut für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene (IIMK), Universitätsklinikum Jena: Dr. C. Fleischmann-Struzek (Projektleitung, Konsortialführung)

- Universitätsklinikum Jena, Institut für Medizinische Statistik, Informatik und Dokumentation (IMSID): Prof. Dr. P. Schlattmann

- Institut für Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung, Universität Magdeburg: apl. Prof. Dr. E. Swart

- Wissenschaftliches Institut der AOK (WIdO), Berlin: Christian Günster

- Sepsis Stiftung, Berlin: Prof. Dr. Konrad Reinhart

D

DISTANCE

DISTANCE – Digital Smart Hub for Advanced Connected Care

Förderzeitraum 07/2021 – 06/2025

Gefördert durch: Bundesministerium für Bildung und Forschung [BMBF] im Rahmen der Medizininformatik-Initiative des SMITH Konsortiums

Projektwebsite: https://www.smith.care/de/forschung/forschung-in-smith/

Viele Patient:innen leiden nach einer längeren intensivmedizinischen Behandlung unter psychischen und physischen Beschwerden, die als Post Intensive Care Syndrome (PICS) bezeichnet werden.

Unter der Leitung der Uniklinik RWTH Aachen (Prof. Dr. Gernot Marx) wird in enger Kooperation mit regionalen Versorgungseinrichtungen und weiteren Partnern aus Wissenschaft und Forschung die PICOS-App [Post Intensive Care Outcome Surveillance] entwickelt. Mithilfe dieser App werden längsschnittlich Daten zum psychischen und physischen Befinden der Betroffenen erfasst. Der Datenaustausch soll dabei zwischen Kliniken und ambulanten Versorger:innen erfolgen, insgesamt soll eine digitale sektorenübergreifende Infrastruktur aufgebaut werden. Mittels Künstlicher Intelligenz (KI) sollen dabei Prädiktoren für Zustandsverschlechterungen und negative Effekte von Behandlungen identifiziert werden.

Die Projektziele umfassen: 1) Verbesserung der ambulanten Nachsorge von ehemaligen Intensivpatient:innen 2) Verbeugung und frühzeitige Behandlung des PICS 3) Steigerung der Versorgungsqualität durch einen sektorenübergreifenden Datenaustausch.

Teilprojekt des Instituts für Allgemeinmedizin

Das Institut für Allgemeinmedizin Jena ist im Arbeitspaket 5 involviert. Dabei werden Bedarfe, Barrieren und Potentiale in der Nutzung von Telemedizin und Gesundheitsapps im ambulanten Setting identifiziert. Nach der Implementierung der PICOS-App werden Erfahrungen der beteiligten Hausärzt:innen zur Machbarkeit und Akzeptanz erhoben und die Ergebnisse genutzt, um eine Handreichung zu Bedürfnissen und Prozessen digitaler Daten in der Primärversorgung zu entwickeln.

Projektteam

- Hariet Kirschner, M.A. Soziologie

- Juliane Poeck, M.Sc. Psychologie

- Dr. med. Benjamin Horvath

- Prof. Dr. med. Jutta Bleidorn

E

EPoC - Einsatz von Point-of-Care-Tests in der ambulanten VersorgungEPoC - Einsatz von Point-of-Care-Tests in der ambulanten Versorgung

Förderzeitraum: 10/2022 – 03/2024

Förderer: Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland (Zi) – Zi

Förderung Versorgungsforschung 2021

Studienziel

Point-of-Care-Tests (POCTs, auch Schnelltests) bezeichnen Laboruntersuchungen, welche ohne großen apparativen Aufwand direkt in der Arztpraxis durchgeführt werden und Resultate in der Regel innerhalb von 30 Minuten liefern. Prominente Beispiele sind z.B. Schnelltests für SARS-CoV-2 („Corona-Schnelltests), Urinteststreifen oder Schwangerschafts-Schnelltests.

Ziel des Projekts EPoC ist die systematische Analyse der Anwendung von POCTs in der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung. Insbesondere wollen wir untersuchen:

- Welche POCTs werden häufig eingesetzt? Von welchen Arztgruppen (z.B. Hausärzt:innen, Gynäkolog:innen oder Kinder- und Jugendmediziner:innen) werden diese eingesetzt?

- Wie hat sich die Anwendung von POCTs in den letzten Jahren entwickelt und welchen Einfluss hatte die SARS-CoV-2-Pandemie?

- Gibt es Unterschiede in der Anwendungshäufigkeit von POCTs nach Arztpraxismerkmalen (z.B. Einzelpraxis, Praxisgemeinschaft oder Medizinisches Versorgungszentrum)

- Hat die räumliche Lage der Arztpraxis (landlich/städtisch oder sozio-ökonomische Entwicklung) einen Einfluss auf die Anwendungshäufigkeit von POCTs?

Ein vertieftes Verständnis der IST-Situation der POCT-Anwendung in der vertragsärztlichen Versorgung liefert eine wichtige Informationsbasis für die Identifizierung einer eventuellen Über- oder Unterversorgung und kann somit als Grundlage für gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung dienen.

Methodik

Bei der geplanten Studie handelt es sich um eine retrospektive längsschnittliche Beobachtungsstudie (2016-2021). Datengrundlage sind die vertragsärztlichen Abrechnungsdaten (VDX-Daten) der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen nach §295 Sozialgesetzbuch V. Die Daten werden dem Institut für Allgemeinmedizin pseudonymisiert übertragen, das heißt, Daten zur eindeutigen Identifizierung von Ärzt:innen oder Patient:innen werden nicht übermittelt. Das Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie hat die Übermittlung dieser Daten zu Forschungszwecken genehmigt (Genehmigung einer Übermittlung von Sozialdaten gemäß § 75 Sozialgesetzbuch X zur Nutzung für Forschungszwecke).

Projektteam

Projektpartner

Publikationen

Kongresse

- Storch J, Freytag A, Markwart R. Schnelltests in der hausärztlichen Versorgung: Eine Analyse von Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (Vortrag). 57. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin. 28.09.-30.09.2023; Berlin.

H

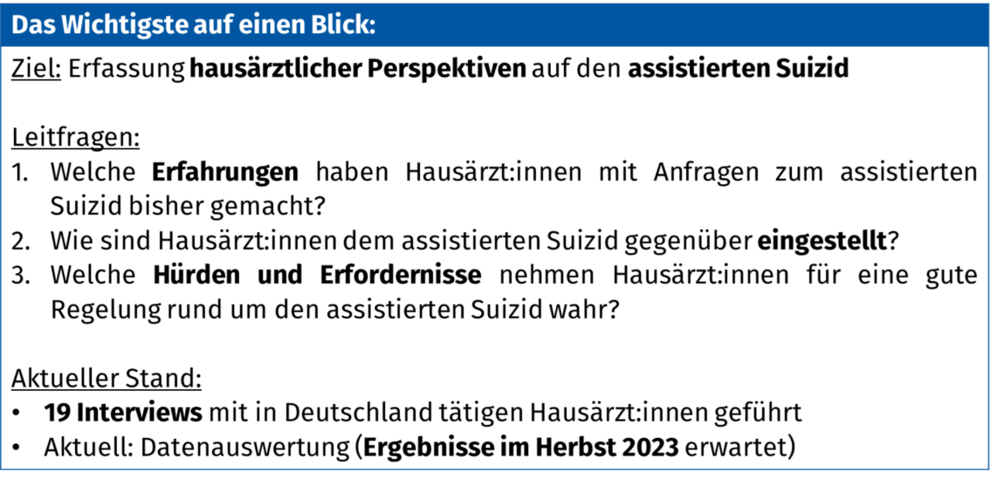

HAPASSHAPASS - Hausärztliche Perspektiven auf den assistierten Suizid

Hausärzt:innen sind in vielen medizinischen und psychosozialen Fragen erste Ansprechpartner:innen und oftmals langjährige Begleiter:innen ihrer Patient:innen. In dieser Rolle können sie auch mit Sterbewünschen konfrontiert werden. Seitdem das Bundesverfassungsgericht im Februar 2020 das bis dahin geltende Verbot der geschäftsmäßigen Beihilfe zum Suizid für verfassungswidrig erklärt und der Bundesärztetag im Mai 2021 die Berufsordnung dahingehend angepasst hat, ist in Deutschland die ärztliche Beihilfe zum Suizid rechtlich möglich.

Die Erfahrungen, Einstellungen und Erfordernisse in Deutschland praktizierender Hausärztinnen und Hausärzte bezüglich des assistierten Suizids sind aktuell nicht hinreichend untersucht. Diese Fragen werden im Rahmen der HAPASS-Studie mithilfe leitfadengestützter Interviews exploriert und anschließend qualitativ ausgewertet. Perspektivisch können die Kernergebnisse in einer Fragebogenstudie quantifiziert werden.

Ziel der Studie ist es zu erfassen,

- wie häufig und aus welchen Gründen Anfragen zum assistierten Suizid an Hausärzt:innen herangetragen werden,

- wie aktuell mit diesen Anfragen umgegangen wird,

- wie die Bereitschaft zur Suizidassistenz unter Hausärzt:innen ausgeprägt ist,

- inwiefern eine Beteiligung von Hausärzt:innen am assistierten Suizid in Deutschland möglich, nötig oder sogar unumgänglich ist,

- welche Hürden und Unterstützungsbedarfe dabei erlebt oder antizipiert werden und

- welche Lösungsansätze dafür gesehen werden.

Die Erkenntnisse der Studie können zur Entwicklung praxisorientierter Empfehlungen und unterstützender Strukturen beitragen.

Die Studie wird aus Eigenmitteln des Instituts für Allgemeinmedizin Jena finanziert.

Projektleitung: Dr. med. Luise Farr

Publikationen

Artikel

- Blumenthal S, Kahle C, Wagner L. Hilfe zur Selbsttötung – (k)ein Thema für Allgemeinärzte? Der Allgemeinarzt. 2022; 17: 32-35 PDF Link

- Blumenthal S, Kahle C, Wagner L, Karl I. Positionen der DEGAM zur hausärztlichen Rolle beim assistierten Suizid. Positionspapier der DEGAM. 08/2022 PDF Link

Kongresse

-

Karl I, Blumenthal S, Kahle C, Wagner L, Lunden L, Fuchs S. „Können Sie mir nicht helfen – ich mag einfach nicht mehr“ – Ärztliche Suizidassistenz (k)ein Thema für Hausärzt:innen? (Workshop). 57. Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin; 28.09.-30.09.2023; Berlin. Link

-

Wagner L, Poeck J, Bleidorn J. Assistierter Suizid – Erfahrungen und Erfordernisse aus hausärztlichen Perspektiven: Eine qualitative Studie (Vortrag). 57. Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin; 28.09.-30.09.2023; Berlin. Link

- Wagner L, Schulz S, Bleidorn J. Der assistierte Suizid aus hausärztlichen Perspektiven: Erfahrungen, Einstellungen und Erfordernisse (One Slide Five Minutes). 56. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin; 15.09.-17.09.2022; Greifswald. Link

Podcast

- Aßfalg A, Farr L, Karl I. Fragen nach assistiertem Suizid in der Hausarztpraxis begegnen. ZFA-TALKS Springer Medizin Podcast. 10.10.2023 [online-Podcast] Link

L

LehrprojekteLehrprojekte

Ausbildung Studierender in der fachspezialistischen ambulanten Versorgung

Ausbildung Studierender in der fachspezialistischen ambulanten Versorgung

Förderung: Eigenmittel

In einer anonymisierten Befragung von 15 ambulant tätigen Fachspezialist:innen in Form eines Leitfaden-Interviews wird folgenden Fragen nachgegangen: Welche Einstellungen haben niedergelassene Fachspezialisten zur Ausbildung Medizinstudierender in ihrer Praxis? Was sind Determinanten, die diese Einstellungen und damit auch die Lehrmotivation beeinflussen? Welche fachbezogenen Voraussetzungen sind zu berücksichtigen? Die Erhebung und Auswertung soll bis Sommer 2021 abgeschlossen sein.

Projektteam:

Blended Learning

Blended Learning

Der MasterplanMedizinstudium2020 sieht vor, die ambulante Versorgung im Medizinstudium zu stärken. Zukünftig sollen alle Studierenden im Praktischen Jahr (PJ) drei Monate in einem ambulanten Fach ihrer Wahl ausgebildet und verpflichtend im Fach Allgemeinmedizin geprüft werden. Das bedeutet, dass deutlich mehr PJ-Studierende zeitgleich in zum Teil dezentralen Lehrpraxen ausgebildet werden. Für Begleitseminare erscheint ein Lehrkonzept, das Präsenz- und Onlineveranstaltungen verbindet, geeignet.

Ziel des dargestellten Projektes ist es, ein Blended Learning-Seminarprogramm für PJ-Studierende im Wahlfach Allgemeinmedizin am Universitätsklinikum Jena zu konzipieren, zu implementieren, zu evaluieren und kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Dieses Lehrprojekt wurde aus dem Strategie- und Innovationsfonds des Freistaats Thüringen gefördert.

Projektteam:

Befragung Studierender am UKJ zum ambulanten PJ-Wahlquartal

Befragung Studierender am UKJ zum ambulanten PJ - Wahlquartal

Finanzierung: Eigenmittel

Um dem hohen Anteil des ambulanten Sektors in der Patient:innenversorgung auch in der Lehre Rechnung zu tragen, wird mit der neuen Approbationsordnung für Ärzt:innen das Praktische Jahr (PJ) in vier Quartale geteilt, von denen eines im ambulanten Sektor stattfinden soll. Um entsprechende Lehrpraxen zu gewinnen und zu qualifizieren ist es sinnvoll, die Präferenzen Studierender hinsichtlich der Fächerwahl zu kennen.

Medizinstudierende im zehnten Semester am UKJ werden seit 2019 dazu befragt („Für welches ambulante Fach würden Sie sich als Wahlquartal im PJ entscheiden?“). Im Jahr 2019 gaben knapp 30 % an, sich in dem (noch hypothetischen) ambulanten PJ-Wahlquartal für das Fach Allgemeinmedizin zu entscheiden, am zweit- und dritthäufigsten wurden die Fächer Pädiatrie und Anästhesiologie angegeben.

Die Ergebnisse wurden in der Zeitschrift für Allgemeinmedizin (5/2020) veröffentlicht, einzusehen hier.

Projektteam:

(MoThüvation) Befragung Thüringer Hausärzt:innen zur Lehrmotivation

Befragung Thüringer Hausärzt:innen zur Lehrmotivation (MoThüvation)

Förderung: Eigenmittel

Für Medizinstudierende in Deutschland sind in der Approbationsordnung (ÄAppO) bisher ein zweiwöchiges Blockpraktikum Allgemeinmedizin sowie eine hausärztliche Famulatur vorgeschrieben. Darüber hinaus kann ein Teil des letzten Studienjahres in einer Hausarztpraxis absolviert werden. Im Entwurf der neuen ÄAppO sind weitere Ausbildungsabschnitte im hausärztlichen Setting verankert. Für diese praktischen Ausbildungsabschnitte, deren Bedeutung über die reine Wissensvermittlung hinausgeht, braucht es weitere Hausärzt:innen, die bereit sind, sich an der studentischen Lehre zu beteiligen. Welche Motivatoren bzw. Barrieren diesbezüglich existieren, wird in der Befragung eruiert.

Was hat sich gezeigt?

Die Motivation zur Ausbildung Studierender in der eigenen Praxis ist hoch – 82 % der Teilnehmer:innen gaben Motivation zur Ausbildung an.

Gründe dafür sind:

- "Ich möchte einen Beitrag zur Nachwuchsförderung leisten."

- "Ich habe Lust, Studierenden etwas beizubringen und selbst dazuzulernen."

- "Ich sehe in der Lehrtätigkeit die Chance, neue Kontakte zu knüpfen und Netzwerke zu bilden."

Die Ergebnisse werden dazu beitragen, weitere Hausärzt:innen für die Ausbildung Studierender zu gewinnen.

Projektteam:

Poster: MoThüvation

Lehre Lernen - Kurzvideos für Lehrpraxen

Lehre Lernen - Kurzvideos für Lehrpraxen

Förderung: Strategie- und Innovationsfonds des Freistaats Thüringen

In diesem geförderten Projekt produzierten wir kurze Videos für Lehrärzt:innen zu medizindidaktischen Themen. Unter der Überschrift „Lehre in der Praxis“ ist das Material thematisch darauf ausgerichtet, Lehrärzt:innen darin zu unterstützen, Studierende während des Praxisalltags auszubilden.

Blockpraktikum Allgemeinmedizin. Möglichkeiten, Studierende in den Praxisalltag einzubeziehen.

(Video-Präsentation, 8 Minuten)

Der Aufbau des Blockpraktikums und Möglichkeiten, Studierende in den Praxisalltag einzubeziehen werden kurz erläutert. Wir zeigen, welche Tätigkeiten Studierende im Praktikum eigenständig durchführen dürfen, welche unter Supervision und wie die Lernprozesse durch Reflexionsphasen unterstützt werden können.

Praktische Fertigkeiten vermitteln mit Lautem Denken

(Film, 12 Minuten)

„Lautes Denken“ als einfache und effektive Methode zur Vermittlung praktischer Fähigkeiten wird am Beispiel des EKG-Anlegens demonstriert. Im Praxisalltag kann diese Methode auch auf andere Tätigkeiten übertragen werden, wie beispielsweise Blutabnahme, Lungenfunktionsprüfung, körperliche Untersuchung.

Feedback in der medizinischen Ausbildung

(Film, 21 Minuten)

Welche Feedback-Form passt für welche medizinische Situation am besten? Sechs unterschiedliche mündliche Feedback-Formen für die medizinische Ausbildung werden einzeln demonstriert und hinsichtlich Motivation, Fachlichkeit und Zeitbedarf verglichen. Ein Kittel-Coach im Karteikartenformat unterstützt die Arbeit in der Praxis.

Medizinische Fertigkeiten prüfen in Famulatur und Praktischem Jahr. Kleine-klinische-Prüfung (Mini-CEX) in der Hausarztpraxis.

(Film, 7 Minuten)

Das auch als Mini-CEX bekannte Prüfungsformat für praktische Fertigkeiten haben wir für das Setting der Hausarztpraxen adaptiert. Im Film zeigen wir ein kurzes Anwendungsbeispiel mit strukturierter Beobachtung (LINK zum Beobachtungsbogen) durch die Lehrärzt:in und das anschließende lernunterstützende Feedback.

"Nach Hause kommen" - Ärztliche Hausbesuche mit Medizinstudierenden.

(Feature, 10 Minuten)

Patienten, Studierende und Ärzte berichten in diesem Feature über ihre Erfahrungen, Gefühle und Wünsche bei Hausbesuchen. Sie erzählen, was aus ihrer Sicht wichtig ist, was Hausbesuche von einem „normalen“ Besuch in einer Arztpraxis unterscheidet und wie Studierende lernen können, gefühlvoll mit diesen besonderen Situationen umzugehen.

Praktikums-Erfahrungen

(Podcast, 20 Minuten)

Vier Medizinstudierende berichten von ihren Erfahrungen und Wünschen zu Praktika in Hausarztpraxen. Auszüge aus einer moderierten Gesprächsrunde vom 15. Juli 2020 am Institut für Allgemeinmedizin in Jena.

(LongProf) Longitudinale Professionalitätsentwicklung

Longitudinale Professionalitätsentwicklung (LongProf)

Ausgehend von der Frage, was ein guter Arzt/eine gute Ärztin ist, bearbeiteten wir mit den Studierenden in mehreren Lehrveranstaltungen Themen der ärztlichen Professionalität, zum Beispiel Identität, Verantwortung, Autonomie, Resilienz und One Health. Der Ansatz ist interaktiv und adressiert fünf Situierungsebenen mit stetigem Bezug zur klinischen Praxis.

Zum daraus entstandenen Handbuch gelangen Sie hier.

Finanziert wurde das LongProf-Projekt vom „Strategie- und Innovationsbudget für Projekte des UKJ“ für den Zeitraum von 2020 bis 2023. Das Lehrprojekt in seiner longitudinalen Form endete am 4. Juli 2023.

Projektteam:

- Dr. med. Jana Feustel

- Dr. phil. Jens Rissmann

- Dr. med. Sven Schulz

- PD Dr. med. Konrad Schmidt

- Dr. med. Friederike Klein

- Katharina Siller

- Marie Andlauer

- Christin Helene Kunad und Gesine Müller

Kontakt

Institut für Allgemeinmedizin

Dr. med. Sven Schulz (Projektleiter)

Bachstraße 18

07743 Jena

(PEBB) Patient:innen evidenzbasiert beraten und behandeln

PEBB: Patient:innen evidenzbasiert beraten und behandeln

Förderung: Strategie- und Innovationsfonds des Freistaats Thüringen

Evidenzbasierte Beratung und Behandlung sind ärztliche Grundfertigkeiten, die vor den Hintergründen einer stetig wachsenden Informationsflut und der Entwicklung hin zu einer individualisierten Medizin immer größere Bedeutung erlangen. Mit PEBB wird daher ein Lehrformat entwickelt, in dem die Prinzipien und die Anwendung der evidenzbasierten Medizin (EbM) sowohl Studierenden als auch praktizierenden Kolleg:innen verständlich, praxisnah und anwendbar vermittelt werden sollen.

In kurzen Lehrvideo-Einheiten werden relevante Inhalte der EbM im Praxisalltag der jungen Hausärztin Dr. Pebb veranschaulicht. Zur Reflexion und Einübung der praktischen Anwendung finden Seminare z.B. im Rahmen des Praktischen Jahres (PJ) und der Winter School statt.

Projektteam:

- Dr. med. Luise Farr (Ärztin in Weiterbildung)

- Prof. Dr. med. Jutta Bleidorn (Institutsdirektorin)

- Nadine Aicha Sibari und Sabrina Laura Kliese (Wissenschaftliche Hilfskräfte) sowei weitere Mitarbeiter:innen des Instituts.

Inhalte

Erst nach Klick wird der Inhalt geladen.

Der nach dem Klick gezeigte Inhalt wird von einem anderen Anbieter geladen. Hierbei ist es möglich, dass persönliche Daten an diesen gesendet werden. Für den Inhalt gilt die Datenschutzerklärung des Anbieters.

Einführung in die EbM

- Was ist EbM und welche 3 Säulen gehören dazu? (00:14-01:50)

- Wo wird EbM angewandt? (02:10-02:28)

Erst nach Klick wird der Inhalt geladen.

Der nach dem Klick gezeigte Inhalt wird von einem anderen Anbieter geladen. Hierbei ist es möglich, dass persönliche Daten an diesen gesendet werden. Für den Inhalt gilt die Datenschutzerklärung des Anbieters.

Wer hat das und wenn ja, wie viele?

- Inzidenz und Prävalenz (00:40-03:00)

- → Lernstopp 1 (02:49)

- Niedrig-/Hochinzidenz- und –prävalenzbereich (03:01-04:38)

- → Lernstopp 2 (04:28)

- Vorhersagewerte (prädiktive Werte) in verschiedenen Prävalenzbereichen (04:39-13:04)

- → Lernstopp 3 (7:40)

- Diagnostik im Niedriginzidenz-/-prävalenzbereich (13:05-15:08)

- → Lernstopp 4 (14:12) & Lernstopp 5 (14:56)

- Zusammenfassung (15:09-16:19)

Erst nach Klick wird der Inhalt geladen.

Der nach dem Klick gezeigte Inhalt wird von einem anderen Anbieter geladen. Hierbei ist es möglich, dass persönliche Daten an diesen gesendet werden. Für den Inhalt gilt die Datenschutzerklärung des Anbieters.

Testen oder nicht testen?

- Drei Kernfragen vor der Diagnostik (01:21-02:20)

- → Lernstopp 1 (02:10)

- Vortestwahrscheinlichkeit (02:21-06:54)

- → Lernstopp 2 (06:43)

- Testgütekriterien (06:55-08:53)

- → Lernstopp 3 (08:43)

- Falsche Testergebnisse (08:54-09:55)

- → Lernstopp 4 (09:45)

- Exkurs: Laborbefunde

- Referenz-/Normbereiche (09:56-12:13)

- → Lernstopp 5 (11:33)

- Schwellenwerte/Cut-Off-Werte (12:14-14:19)

- → Lernstopp 6 (14:09)

- Zielbereiche (14:20-15:20)

- → Lernstopp 7 (15:10)

- Referenz-/Normbereiche (09:56-12:13)

- Vor- und Nachtestwahrscheinlichkeit (15:21-18:35)

- → Lernstopp 8 (18:25)

- Konsequenzen der Diagnostik (18:36-19:56)

- → Lernstopp 9 (19:46)

- Fazit (19:57-20:49)

- → Lernstopp 10 (Leitfragen) (20:05)

Erst nach Klick wird der Inhalt geladen.

Der nach dem Klick gezeigte Inhalt wird von einem anderen Anbieter geladen. Hierbei ist es möglich, dass persönliche Daten an diesen gesendet werden. Für den Inhalt gilt die Datenschutzerklärung des Anbieters.

Leitlinien - Das Navi im Praxisalltag?

- Entstehung der ersten Leitlinie (00:41-02:03)

- Ziele von Leitlinien (02:04-02:41)

- → Lernstopp 1 (02:33)

- Entwicklung und Kennzeichnung von Leitlinien

- → Lernstopp 2 (03:27) & Lernstopp 3 (05:48)

- S-Klassen (03:40-04:26)

- Evidenzgrade (04:27-05:47)

- Empfehlungsstärken (04:54-05:47)

- → Lernstopp 2 (03:27) & Lernstopp 3 (05:48)

- Leitlinien finden & Leitlinienformen (06:01-07:28)

- → Lernstopp 4 (07:17)

- Verbindlichkeit & Limitationen von Leitlinien (07:29-09:22)

- → Lernstopp 5 (09:10)

- Fazit (09:23-10:09)

Erst nach Klick wird der Inhalt geladen.

Der nach dem Klick gezeigte Inhalt wird von einem anderen Anbieter geladen. Hierbei ist es möglich, dass persönliche Daten an diesen gesendet werden. Für den Inhalt gilt die Datenschutzerklärung des Anbieters.

Kognitive Bias: Die unsichtbaren Schubladen im Kopf

- Interne Evidenz und kognitive Bias (0:18 – 01:35)

- Typ 1 Denken und Typ 2 Denken (01:36 – 02:32)

- → Lernstopp 1 (02:22)

- Kognitive Bias: Erklärung und Entstehung (02:33 – 03:42)

- → Lernstopp 2 (03:31)

- Kognitive Bias im Gesundheitswesen (03:43 – 05:29)

- → Lernstopp 3 (05:18)

- Gender, Search Satisfying und Availability Bias (05:30 – 10:21)

- → Lernstopp 4 (10:10)

- Framing Effect, Repräsentativitätsverzerrung (10:22 – 16:06)

- → Lernstopp 5 (15:56)

- Strategien zur Reduktion von kognitiven Bias (16:07 – 21:36)

- → Lernstopp 6 (21:26)

- Umgang mit Bias-assoziierten Fehlern (21:37 – 22:44)

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz"

Aktuell sind Lehrvideos zu folgenden Themen in Entwicklung oder Planung:

Therapeutische und präventive Beratung & Entscheidungsfindung

- Wie sag ich’s nur? Risikokommunikation als Basis des Shared Decision Making

Kooperation und Kontakt

PEBB soll ein Baustein sein, um den Forderungen des überarbeiteten NKLM nach der Vermittlung von mehr Wissenschaftskompetenz im Medizinstudium nachzukommen, indem es EbM-Inhalte linienübergreifend im Curriculum implementiert. Zur flächendeckenden praxisrelevanten Lehre von EbM ist das PEBB-Team stets am Austausch und der Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen und Lehrpraxen interessiert.

Zudem findet der Austausch mit anderen deutschen Universitäten sowie dem EbM-Netzwerk statt.

Alle Videos sind urheberrechtlich geschützt. Bei Interesse an der Nutzung der Videos zu Lehr- oder Weiterbildungszwecke bitten wir um direkte Kontaktaufnahme.

P

pallCompare

Inanspruchnahme und Outcomes palliativer Versorgung in Deutschland im regionalen Vergleich – eine GKV-Routinedatenstudie

Im Projekt pallCompare entsteht ein Berichtssystem zu Inanspruchnahme, Qualität und Kosten der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland im regionalen Vergleich. Ziel ist es, mit relevanten, valide aufbereiteten Berichtsgrößen eine Informations- und Entscheidungsgrundlage für die Weiterentwicklung palliativer Versorgungsstrukturen zu liefern.

Gefördert wird das Projekt durch den Innovationsfonds/Gemeinsamer Bundesausschuss G-BA (FKZ 01VSF19026) und läuft für den Zeitraum 11/2020 – 10/2024.

Weitere Informationen auf der Webseite sowie im Flyer.

Berücksichtigung der Patient:innenperspektive in der klinischen Forschung

Klinische Forschung betrifft die medizinische Versorgung von Patient:innen wesentlich, ohne dass diese selbst aktiver Teil des Forschungsprozesses sind. Partizipative Forschungsansätze gewinnen an Bedeutung – sie zielen darauf ab, das Erfahrungswissen sowie die Belange und Prioritäten der Betroffenen in den Forschungsprozess zu integrieren. Der Einbezug der Öffentlichkeit (citizen science) sowie eine gute Wissenschaftskommunikation kann zur Wahrnehmung der Wissenschaft als glaubwürdige, transparente und relevante Disziplin beitragen.

Im Rahmen des Projekts Pat-in-Fo wird ein Fortbildungs- und Beratungsangebot für das Universitätsklinikum Jena entwickelt und etabliert, um Forschenden erforderliche Kompetenzen zu vermitteln, die sie bei der Umsetzung partizipativer Forschungsansätze unterstützen. Zudem wird im Rahmen des Forschungspraxennetzes RESPoNsE ein Beirat aufgebaut. Beteiligt sind das Institut für Allgemeinmedizin, das Zentrum für Klinische Studien sowie die Wissenschaftskommunikation des UKJs. Pat-in-Fo ist auf zwei Jahre angelegt (2022/23) und gliedert sich in die Phasen: Tailoring & Netzwerkaufbau, Bedarfsanalyse hinsichtlich partizipativer Forschung am UKJ, Konzeption der Workshops und Beratungen, Wissenschaftskommunikation an die Öffentlichkeit, Durchführung und begleitende Evaluation sowie Verstetigung.

Förderung: Strategie- und Innovationsbudget Thüringen/UKJ

POCT-ambulant

Point-of-Care-Tests (POCTs, Patientennahe Sofortdiagnostik) bezeichnen Testverfahren, welche patientennah ohne großen apparativen Aufwand direkt in der Arztpraxis durchgeführt werden. Im Gegensatz zu klassischen im Labor durchgeführten Untersuchungen liefern POCTs noch während des Arzt-Patienten-Kontakts Ergebnisse, die somit unmittelbar das Patient:innenmanagement beeinflussen können. Im Projekt POCT-ambulant wird ein strukturiertes und systematisches Programm zur Beurteilung des klinischen Bedarfes und Patient:innennutzens von POCTs im ambulanten Versorgungsbereich entwickelt. Als klinisches Begleitforschungsprojekt wird ein aktiver, regionaler Forschungs-Entwicklungs-Praxis-Dialog aufgebaut, welcher die POCT-Anwender:innen (niedergelassene Ärzt:innen und Patient:innen) mit Entwickler:innen und Forschenden vernetzt. Dadurch sollen Erfahrungen und Bedarfe aus der Praxis frühzeitig in die Forschung und Entwicklung von POCTs einfließen.

POCT ambulant wird im Rahmen des InfectoGnostics Forschungscampus Jena vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Förderkennzeichen: 13GW0461

Weitere Infos zum Projekt finden Sie unter https://www.infectognostics.de/forschung/projekte/poct-ambulant

Link zum Projektfilm

Teilprojekte

- Etablierung eines konstruktiven Forschungs-Entwicklungs-Praxis-Dialogs mit dem Ziel, Erfahrungen und Erwartungen der Anwender:innen (Ärzt:innen und Patient:innen), Forschenden und Hersteller:innen sowie den klinischen Bedarf, Machbarkeit im Praxisalltag, Implementierung und Kosteneffektivität von POCTs zu analysieren

- Prozessanalyse und Querschnitterhebung (Befragung) zur gegenwärtigen Nutzung von POCTs (Häufigkeit, Anwendungsgebiete, Chancen, Barrieren, etc.), einschließlich einer Erhebung der Patient:innenperspektive durch qualitative Interviews

- (Pilot)-Effektivitätsstudie zu POCTs bei Atemwegs- und/oder Harnwegsinfekten

Projektteam

R

REDARESREDARES - Reduktion von Antibiotikaresistenzen durch leitliniengerechte Behandlung von Patienten mit unkompliziertem Harnwegsinfekt in der ambulanten Versorgung

Informationen zum Projekt erhalten Sie hier: http://redares.de