von A - Z

A

apricare

Ethik-Kommission der Friedrich-Schiller-Universität Jena an der Medizinischen Fakultät (Ethikantragsnummer: 3009/12-10)

In der Beobachtungsstudie mit prospektivem Längsschnittdesign wird der Zusammenhang zwischen Bindungsstilen und Selbstmanagementfähigkeiten bei hausärztlich versorgten Patient:innen mit Multimorbidität untersucht. Die Bindungstheorie bietet das Potential, aus einer entwicklungspsychologischen Perspektive interindividuelle Unterschiede in Bezug auf die Fähigkeiten zum Selbstmanagement in Abhängigkeit von personenbezogenen Faktoren zu erklären.

Über 200 Patient:innen mit mindestens drei gleichzeitig bestehenden chronischen Erkrankungen (Diabetes Typ II, Hypertonie, mindestens eine weitere beliebige chronische Erkrankung) im Alter zwischen 50-85 Jahren aus 8 Hausarztpraxen werden nach Rekrutierung und 12 Monate später untersucht. Dabei erfolgt die Bindungsklassifikation mittels Selbstbeschreibungsinstrumenten und Bindungsinterviews. Die primäre Zielgröße ist die Selbstmangementfähigkeit, die sekundären Zielgrößen sind medikamentenbezogene Compliance, Nutzung des medizinischen Versorgungssystems, Lebensqualität und Gesundheitszustand. Als Kovariaten werden insbesondere der Schweregrad der Erkrankungen, das Alter und Depression berücksichtigt. Die erwarteten Ergebnisse bieten eine wichtige Grundlage zur Einschätzung der Selbstmanagementfähigkeiten beim Vorliegen multipler Erkrankungen in Abhängigkeit von unterschiedlichen Patient:innentypen.

Studienziel

Diese Beobachtungsstudie mit prospektivem Längsschnittdesign untersucht den Einfluss von Bindung auf die Selbstmanagementfähigkeiten von Patient:innen mit drei parallel bestehenden chronischen Erkrankungen - (Diabetes Typ II, Hypertonie, mindestens eine weitere beliebige chronische Erkrankung).

Primäres Ziel

Erhebung und Analyse der Selbstmanagementfähigkeiten in Abhängigkeit vom Bindungsstil bei hausärztlich versorgten Patient:innen mit drei chronischen Erkrankungen.

Sekundäre Ziele

Erhebung und Analyse der Medikamenten-Compliance, der Nutzung des medizinischen Versorgungssystems, der Lebensqualität, des Gesundheitszustandes dieser Patient:innen in Abhängigkeit vom Bindungsstil.

Prüfung des mediierenden Einflusses der Arzt-Patient-Beziehung auf den Zusammenhang zwischen Bindung und Selbstmanagement.

Methoden

Die Erhebung erfolgt über Fragebögen und Interviews für die Patient:innen sowie einer Diagnoseerhebung und Schweregradeinschätzung durch den/die Hausärzt:in. 200 Patient:innen sollen insgesamt rekrutiert werden.

Zielgrößen

Primäre Zielgröße: Selbstmanagementfähigkeiten

Sekundäre Zielgrößen: medikamentenbezogene Compliance, Bedürfnis nach medizinischer Mitentscheidung, Nutzung des medizinischen Versorgungssystems, Lebensqualität und Gesundheitszustand

Studienpopulation

hausärztlich versorgte Patient:innen mit drei parallel bestehenden chronischen Erkrankungen (Diabetes Typ II, Hypertonie, mindestens eine weitere beliebige chronische Erkrankung) im Alter zwischen 50-85 Jahren

Studiendesign

prospektive Beobachtungsstudie, längsschnittliches Design mit zwei Messzeitpunkten

Projektteam

- Dr. Katja Brenk-Franz (ehemals Institut für Allgemeinmedizin Jena)

- Fabian Tiesler (ehemals Institut für Allgemeinmedizin Jena)

- Dr. Christian Fleischhauer (ehemals Institut für Allgemeinmedizin Jena)

- Nico Schneider (ehemals Institut für Allgemeinmedizin Jena)

Kooperationspartner

- Prof. Dr. Jochen Gensichen (ehemals Institut für Allgemeinmedizin Jena)

- Prof. Dr. Bernhard Strauß; Institut für Psychosoziale Medizin und Psychotherapie, Universitätsklinikum Jena

- Paul Ciechanowski ; Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, University of Washington

Publikationen

Eigene Artikel / Bücher

- Brenk-Franz K, Strauß B, Tiesler F, Fleischhauer C, Schneider N, Gensichen J. Patient-provider relationship as mediator between adult attachment and self-management in primary care patients with multiple chronic conditions. J Psychosom Res. 2017;97:131-5. [Link]

- Brenk-Franz K. Die Bedeutung von Bindungsmerkmalen in der Primärmedizin. In: Strauß B, Schauenburg H, editors. Bindung in Psychologie und Medizin Grundlagen, Klinik und Forschung : Ein Handbuch. Stuttgart: Kohlhammer; 2016.

- Brenk-Franz K, Strauß B. Bindung in der primärmedizinischen Versorgung. Psychother Dialog. 2016;3:86-90.

- Strauss B, Brenk-Franz K. The relevance of attachment theory in medical care. In: Hunter JJ, Maunder RG, editors. Improving patient treatment with attachment theory: A guide for primary care practitioners and specialists: Springer; 2016.

- Brenk-Franz K. Bindung und Selbstmanagement von Patienten in der Primärversorgung. Marburg: Tectum; 2015.

- Brenk-Franz K, Strauss B, Tiesler F, Fleischhauer C, Ciechanowski P, Schneider N, Gensichen J. The influence of adult attachment on patient self-management in primary care - the need for a personalized approach and patient-centred care. PLoS One. 2015;10(9):e0136723. [PDF]

Kongresse

- Brenk-Franz K, Tiesler F, Strauß B, Ciechanowski P, Fleischhauer C, Schneider N, Gensichen J. Activation of the attachment system by multiple chronic diseases as stressful events and the influence on diabetes related self-management behavior (Vortrag). 7th International Stress and Behavior Conference; 22.-24-06.2016; Miami, USA.

- Brenk-Franz K, Strauß B, Tiesler F, Fleischhauer C, Schneider N, Gensichen J. Der Einfluss der sozialen Unterstützung auf das Selbstmanagement bei Patienten mit Multimorbidität (Vortrag). 50 Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin; 29.09.-02.10.2016; Frankfurt am Main.

- Brenk-Franz K, Strauss B, Tiesler F, Sommer M, Fleischhauer C, Schneider N, Gensichen J. Grundlegende Behandlungsbarrieren bei Patienten mit Multimorbidität - Identifikation von krankheitsspezifischen Prädiktoren für Selbstmanagement (Vortrag). 49 Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin; 17.-19.09.2015; Bozen / Südtirol, Italien.

- Brenk-Franz K, Strauss B, Tiesler F, Ciechanowski P, Fleischhauer C, Schneider N, Gensichen J. Bindung als Prädiktor für Patientenselbstmanagement bei multimorbiden Diabetes-Patienten und die Notwendigkeit eines personalisierten Ansatzes in der Primärversorgung (Vortrag). 49 Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin; 17.-19.09.2015; Bozen / Südtirol, Italien.

- Brenk-Franz K, Fleischhauer C, Strauss B, Ciechanowski P, Tiesler F, Gensichen J. Bindung und Selbstmanagementfähigkeiten bei älteren Patienten mit Multimorbidität in der Primärversorgung (DFG-Projekt apricare - FZ GE 2073/5-1) (Vortrag). 46 Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin; 20.-22.09.2012; Rostock.

B

Bellagio-Modell

Bevölkerungsorientierte Primärversorgung

Was ist das Bellagio-Modell?

- es ist ein evidenzgestützter Bezugsrahmen zur Bewertung niedrigschwelliger Versorgung kranker, vulnerabler und gesunder Menschen

- es ist konzeptionell, länder- und systemübergreifend und überwindet Grenzen zwischen Versorgungssektoren und Institutionen

- es ist ein Diagnose- und Bewertungsinstrument

Welche Ziele hat das Bellagio-Modell?

"Auf Basis der aktuellsten Forschung, theoretischer Modelle und praktischer Erfahrungen sollen für die leistungsfähige Primärversorgung im 21. Jahrhundert essentielle Erfolgsfaktoren identifiziert werden. Bei der Umsetzung in Praxis, Planung und Politik soll das Modell unterstützend tätig sein."

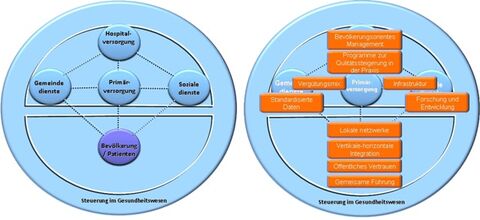

Was beinhaltet das Bellagio-Modell?

Das Modell setzt sich aus 10 sich ergänzenden Kernelementen zusammen. Von bevölkerungsorientierter Primärversorgung spricht man, wenn alle zehn Elemente, die sich gemeinsam bedingen, gleichermaßen berücksichtigt sind und die Umsetzung zu einem hohen Grad erreicht ist.

Die zehn Kernelemente des Bellagio-Modells.

Quelle: Schlette S, Lisac M, Wagner E, Gensichen J. Das Bellagio-Modell: ein evidenzgestützter,internationaler Bezugsrahmen für bevölkerungsorientierte Primärversorgung. Erste Erfahrungen. Z Evid Fortbild Qual Gesundhwesen. 2009;103(7):467-74.

1. Gemeinschaftliche Führung

Leistungserbringer:innen, Kostenträger:innen, Expert:innen und politische Entscheider:innen entwickeln gemeinsam eine Vision für die primäre Gesundheitsversorgung eines Landes bzw. einer Region. Dabei leisten unabhängige Steuerungsgremien, die von Land zu Land institutionell unterschiedlich verankert sein können, strategische Unterstützung für die Neuausrichtung der Primärversorgung.

2. Public Trust

Das – konstruktive, nicht blinde – Vertrauen der Bevölkerung in die Verlässlichkeit und Legitimation von Politik und politisch Verantwortlichen sowie in die Zuverlässigkeit und Transparenz von Entscheidungsstrukturen des Gesundheitswesens ist unabdingbar. Vertrauen ins Gesundheitswesen und in die Versorger beruht auf unmittelbar positiven Erfahrungen mit Leistungserbringern bzw. auf verlässlich zugänglichen, qualitativ hochwertigen und sicheren Gesundheitsangeboten.

3. Vertikale und horizontale Integration

Die strukturierte Zusammenarbeit zwischen Primärversorgern und Sekundärversorgung – d.h. Fachärzt:innen und Krankenhäuser - gilt es auszubauen (vertikal) und die sektorübergreifende Integration von Gesundheits- und anderen relevanten Fachkräften, Einrichtungen und Angeboten in der Gemeinde zu stärken (horizontal).

4. Fachliche Netzwerke vor Ort

Fachliche Netzwerke vor Ort wie z.B. Praxisnetze, Qualitätszirkel, oder Laborgemeinschaften bieten die Möglichkeit zur gemeinsamen Fortbildung und Qualitätsförderung, aber auch zu Effizienzsteigerungen durch die Teilung gemeinsamer Kosten für z.B. Labor oder Patient:innenschulungen.

5. Standardisierte Datenerhebung

Standardisierte Datenerhebung beinhaltet die systematische Entwicklung und Evaluation von Indikatoren zur Messung von Zugang, Qualität, Sicherheit und Effizienz in der Primärversorgung. Diese Indikatoren liefern die Grundlage für evidenzbasierte Entscheidungsfindung auf allen Ebenen.

6. Forschung und Entwicklung

Systematische Reviews und Meta-Analysen, d.h. die Kombination von Studien zur Anwendungsforschung in der klinischen Praxis mit Untersuchungen zu bevölkerungsorientierten Versorgungsforschung tragen zu angemessenen Entscheidungen in Praxis und Management bei, in dem sie die Evidenz bzw. das beste verfügbare Wissen bereitstellen. Auch bei F & E ist die Informationstechnologie eine tragende Säule.

7. Vergütungsmix

Kopfpauschalen für präventive und kurative Leistungen werden mit finanziellen Anreizen für verbesserte Behandlungsergebnisse, Versorgungskoordination und Patientenzufriedenheit sowie für Datendokumentation und Einsatz leistungsfähiger Gesundheitsinformationssysteme ergänzt.

8. Infrastruktur

Die Infrastruktur der Primärversorgung kann durch Bereitstellung von über Sektoren und Settings hinweg angelegte evidenzbasierten Leitlinien und Informationstechnologie ausgebaut werden. Strukturierte Behandlungsprogramme, individuelle Patient:innenbegleitung durch nichtärztliches Gesundheitspersonal und die Unterstützung des Selbstmanagement der Patient:innen stärken die Infrastruktur der Primärversorgung.

9. Aktive Praxisverbesserungsprogramme

Aktive Praxisverbesserungsprogramme dienen der Verbesserung der täglichen Arbeit auf allen Ebenen des Systems. Instrumente des Qualitätszyklus können hier unterstützend wirken.

10. Bevölkerungsorientiertes Management

Bevölkerungsorientiertes Management entlang des Kontinuums der Gesundheitsversorgung begleitet aktiv sowohl gesunde Bevölkerungsgruppen (Prävention, Gesundheitsförderung) als auch akut und chronisch kranke Patient:innen (Behandlung, Schulung, Self-Care Management).

Das Modell entfaltet seine Wirkung nicht im einzelnen Element, sondern in der synergistischen Wirkung aller Faktoren.

Wer steht hinter dem Bellagio-Modell

Eine interdisziplinäre Gruppe von 24 Expert:innen aus neun Ländern traf sich im Frühjahr 2008 in Bellagio am Comer See.

Die Initiator:innen dabei waren: Sophia Schlette (Gütersloh), Ed Wagner (Seattle) und Jochen Gensichen (München)

Teilnehmer der Bellagio-Konferenz

Anne Frølich, Institute of Public Health, University of Copenhagen (Dänemark); Frede Olesen, Research Unit for General Practice, Aarhus University (Dänemark); Norbert Donner-Banzhoff, Institut für Allgemeinmedizin, Universität Marburg (Deutschland); Jochen Gensichen, ehemals Institut für Allgemeinmedizin, Universitätsklinikum Jena, Friedrich-Schiller-Universität (Deutschland); Thomas Heil, Berlin (Deutschland); Melanie Lisac, Themenfeld Gesundheit, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh (Deutschland); Sophia Schlette, Themenfeld Gesundheit, Bertelsmann Stiftung, Berlin/Gütersloh (Deutschland); Ain Aaviksoo, PRAXIS Center for Policy Studies, Tallinn (Estland); Yann Bourgueil, Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES), Paris (Frankreich); Marianne Samuelson, Department of General Medicine, University of Caen-Basse, Normandie (Frankreich); Bert Vrijhoef, Department of Nursing Science, Maastricht University (Niederlande); Michel Wensing, Centre for Quality of Care Research (WOK), Radboud University Nijmengen (Niederlande); Zbigniew Krol, Public Health Institute, Jagiellonian University, Krakau (Polen); Josep Argimon, Catalan Health Service, Barcelona (Spanien); Tino Martí, Catalan Institute of Health Service, Barcelona (Spanien); Jennifer Dixon, Nuffield Trust, London (Vereinigtes Königreich); Derek Feeley, National Health Service Scotland (Vereinigtes Königreich); Nick Goodwin, King’s Fund, London (Vereinigtes Königreich); Chris Ham, Health Services Management Centre, University of Birmingham (Vereinigtes Königreich); Sophia Chang, California Healthcare Foundation, Oakland (Vereinigte Staaten); Charles M. Kilo, GreenField Health and TheGreenField Group, Portland (Vereinigte Staaten); Barbara Starfield, Johns Hopkins University, Baltimore (Vereinigte Staaten); John Tooker, American College of Physicians (ACP), Washington DC (Vereinigte Staaten), Ed Wagner, MacColl Institute for Healthcare Innovation, Seattle (Vereinigte Staaten)

Publikationen und Downloads

Downloads Country Case Studies

- Dänemark (Denmark) [PDF]

- Deutschland (Germany) [PDF]

- Frankreich (France) [PDF]

- Niederlande (Netherlands) [PDF]

- Polen (Poland) [PDF]

- Spanien (Catalonia) [PDF]

- Vereinigtes Königreich (UK) [PDF]

- Vereinigte Staaten (USA) [PDF]

- Synopsis Druckversion [PDF]

Fachpublikationen

- Schlette S, Lisac M, Wagner E, Gensichen J. Das Bellagio-Modell: ein evidenzgestützter,internationaler Bezugsrahmen für bevölkerungsorientierte Primärversorgung. Erste Erfahrungen. Z Evid Fortbild Qual Gesundhwesen. 2009;103(7):467-74. [Link]

- Sachverständigenrat. Koordination und Integration - Gesundheitsversorgung in einer Gesellschaft des längeren Lebens - Sondergutachten 2009, Langfassung. Bonn: Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen; 2009.

Vorträge

- Gensichen J. Versorgung chronisch Kranker - Bevölkerungsorientierte Primärversorgung. Vortrag GMK-Forum. Erfurt: 24.06.2009. [PDF]

- Schlette S, Frohlich A, Martí T. The Bellagio Model - Population-oriented Primary Care: A diagnostic grid to assess, improve and enhance primary care. Vortrag BMJ International Forum, Session B5. Berlin: 18.03.2009. [PDF]

Links

Inanspruchnahme von Gesundheitsversorgung im Zusammenhang mit der Lyme Borreliose: Analyse von Krankenkassendaten

Unsicherheiten bei Diagnose und Therapie der Erkrankung Lyme-Borreliose führen zu erheblicher Fehlversorgung. In Deutschland gibt es bislang keine belastbaren Daten zur Krankheitslast und Inanspruchnahme des Gesundheitswesens.

Studienziel

Analyse der Patient:innenversorgung im Zusammenhang mit der Lyme-Borreliose in Deutschland

Methoden

Anhand von Sekundärdaten einer Krankenkasse soll die Versorgung auf nationaler Ebene charakterisiert werden. Hierzu wird insbesondere die durchgeführte Diagnostik und Therapie analysiert.

Projektteam

- Prof. Dr. Jochen Gensichen (ehemals Institut für Allgemeinmedizin Jena)

- Prof. Dr. Michael Freitag (ehemals Institut für Allgemeinmedizin Jena)

Kooperationspartner

- Prof. Dr. Klaus-Peter Hunfeld und Iris Müller, Zentralinstitut für Laboratoriumsmedizin, Krankenhaus Nordwest, Frankfurt am Main

- PD Dr. Gabriele Poggensee, Robert-Koch-Institut, Fachgebiet Surveillance, Abteilung für Infektionsepidemiologie, Berlin

- Dr. Elke Scharnetzky, DAK, Deutsche Angestellten Krankenkasse, Hamburg

Publikationen

Eigene Artikel

- Müller I, Freitag MH, Poggensee G, Scharnetzky E, Straube E, Schoerner C, Hlobil H, Hagedorn HJ, Stanek G, Schubert-Unkmeir A, Norris DE, Gensichen J, Hunfeld KP. Evaluating frequency, diagnostic quality and cost of Lyme borreliosis testing in Germany: A retrospective model analysis. Clin Dev Immunol. 2012;2012:595427. [PDF]

Kongresse

- Freitag M, Krause N, Müller I, Scharnetzky E, Hunfeld KP, Gensichen J. Epidemiologie der Lyme-Borreliose: Eine Sekundärdatenanalyse (Vortrag). 46 Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin; 20.-22.09.2012; Rostock.

C

Chronische DepressionChronisch verlaufende Depression in der Primärversorgung

Eine Querschnittserhebung zum diagnostischen und therapeutischen Vorgehen von Hausärzt:innen

Depressive Störungen nehmen mit einer Punktprävalenz von ca. 11% eine wichtige Rolle in der Primärversorgung ein. Bei mindestens 50% der Fälle tritt nach der Ersterkrankung wenigstens eine weitere depressive Episode auf. Fast 2/3 aller Betroffenen werden ausschließlich hausärztlich behandelt. Während die Studienlage zur unipolaren depressiven Episode umfassend ist, weiß man wenig über die empfohlene und tatsächliche Behandlung von Patient:innen mit chronisch verlaufender Depression in der Hausarztpraxis. Routinedatenanalysen zufolge werden nur etwa 12% der Patient:innen mit chronisch verlaufender Depression entsprechend der Leitlinienempfehlung (Kombinationstherapie oder stationär) behandelt (Faktencheck Depression: Bertelsmann-Stiftung 2014). Die Dauer der medikamentösen Erhaltungstherapie für Patient:innen mit rezidivierend oder chronisch verlaufenden Depressionen scheint nicht wesentlich länger zu sein als für Patient:innen, die sich nach erstmalig dokumentierter depressiver Episode im Stadium der Remission befinden. Vielmehr könnte die Länge der medikamentösen Erhaltungstherapie stärker von bestimmten patient:innenbezogenen Faktoren abhängen (Piek et al. 2014. Maintenance use of antidepressants in Dutch general practice: non-guideline concordant. PLoS One).

Studienziel

Eine anonyme schriftliche Befragung soll Hinweise darauf geben, ob und wenn ja, inwiefern Hausärzt:innen (HÄ) in ihrem therapeutischen Vorgehen zwischen Patient:innen mit chronisch verlaufender Depression und Patient:innen mit erstmalig aufgetretener depressiver Episode unterscheiden. Auch soll ermittelt werden, welche patient:innenbezogenen Faktoren (Alter, Komorbidität etc.) für die Behandlung chronisch depressiver Patient:innen relevant sind.

Methoden

Eine erste explorative schriftliche Befragung von 1000 zufällig ausgewählten niedergelassenen Hausärzt:innen (FÄ für Allgemeinmedizin und hausärztlich tätige Internist:innen aus Deutschland). Statistisch-deskriptive Analyse der hausärztlichen Angaben.

Projektteam

Kooperationspartner

- Prof. Dr. Jochen Gensichen, (ehemals Institut für Allgemeinmedizin Jena)

- Prof. Dr. Thomas Kühlein (Allgemeinmedizinisches Institut am Universitätsklinikum Erlangen)

Publikationen

Eigene Artikel

- Wolf F*, Freytag A*, Schulz S, Lehmann T, Schaffer S, Vollmar HC, Kühlein T, Gensichen J. German general practitioners’ self-reported management of patients with chronic depression. BMC Psychiatry. 2017;17(1):401. *contributed equally [PDF]

Kongresse

- Wolf F, Freytag A, Schulz S, Gensichen J, editors. Improving chronic depression care in general practice (Vortrag). European General Practice Research Network; 2016 12.-16.10.2016; Leipzig.

- Wolf F, Freytag A, Schulz S, Lehmann T, Schaffer S, Kühlein T, Gensichen J. Hausarztbefragung zur Versorgung von Patienten mit chronischer Depression: Hinweise auf regionale Unterschiede (Poster). 50 Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin; 30.09.-02.10.2016; Frankfurt am Main. [Poster]

- Wolf F, Freytag A, Schulz S, Lehmann T, Kühlein T, Gensichen J. Managing patients with chronic depression in primary care (Vortrag). WONCA Europe 2016 Conference; 15.-18.06.2016; Kopenhagen, Dänemark.

- Wolf F, Freytag A, Schulz S, Lehmann T, Kühlein T, Gensichen J. Chronic depression care in general practice (Vortrag). European General Practice Research Network; 20.-24.05.2016; Tel Aviv, Israel.

- Wolf F, Freytag A, Gensichen J. Chronische oder wiederkehrende Depression in der Primärversorgung – Eine Querschnittserhebung zum diagnostischen und therapeutischen Vorgehen von Hausärzten (Vortrag). DGPPN Kongress 2015; Schwerpunkt Hausarztpraxis; 25.-28.11.2015; Berlin.

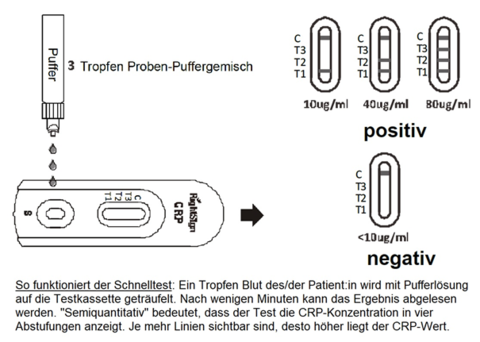

CRP-Praxis

(Pilotprojekt im Rahmen von RESPoNsE)

„Der Einfluss von semiquantitativen CRP-Schnelltests auf die Diagnostik und Behandlung von Patient:innen in der Hausarztpraxis – Evaluierung eines Pilotprojekts mittels Fragebogenerhebung“

Die CRP-Praxis-Studie als Pilotstudie des RESPoNsE Forschungspraxennetzes untersuchte den Einfluss von semiquantitativen CRP-Schnelltests (so genannte Point-of-Care-Tests) auf hausärztliche Entscheidungen bezüglich weiterer Diagnostik und Therapie.

Das C-reaktive Protein (CRP) ist ein Körpereiweiß, das in der Leber gebildet wird. Bei Infektionen und anderen Entzündungsprozessen steigt die CRP-Konzentration im Blutplasma an. Die Höhe des CRP-Werts kann bei der Einschätzung des Schweregrades einer Infektion und bei der Unterscheidung zwischen bakteriellen und viralen Erregern helfen.

Die Studie wurde in 49 Thüringer, Berliner sowie Brandenburger Hausarztpraxen im Zeitraum von 11/2022 bis 04/2023 durchgeführt. Pro Praxis wurden insgesamt 50 Schnelltests zur Verfügung gestellt, die direkt an den Patient:innen angewandt werden konnten, ohne dass eine Blutprobe an ein externes Labor geschickt werden musste. Die Auswahl, wann und ob ein:e Patient:in getestet wurde, erfolgte selbstständig durch die Praxen. Die Ergebnisse der Tests wurde pro Patient:in auf einem Fragebogen dokumentiert. Zusätzlich wurd erhoben, ob, in Abhängigkeit des Ergebnisses, weitere diagnostische oder therapeutische Schritte unternommen wurden.

Erste Ergebnisse von insgesamt 1740 Schnelltestanwendungen haben wir in einem Factsheet zusammengefasst.

Im Anschluss an den ersten Teil der Studie erfolgten zehn qualitative Interviews mit teilnehmenden Ärzt:innen. Darin sollten Umsetzbarkeit und Nutzen der CRP-Schnelltests in der ambulanten Patient:innenversorgung genauer untersucht werden.

Projektteam

Material

- Factsheet: Welchen Einfluss haben semiquantitative CRP Schnelltests auf die Diagnostik und Behandlung von Patient:innen in der Hausarztpraxis? - Lehmann L, Markwart R, Krause M, Jung P, Rost L, Doepfmer S, Kuempel L, Kuschick D, Toutaoui K, Heintze C, Bleidorn J, Wolf F. PDF

D

Daten-Monitoring

Daten-Monitoring für Depression im jährlich erscheinenden Versorgungs-Report des WIdO

Der Versorgungs-Report ist eine jährliche Publikationsreihe des WIdO (Wissenschaftliches Institut der AOK), die erstmals im Jahr 2010 erschienen ist. Der Report versteht sich als unabhängiges Diskussionsforum, das über aktuelle Themen der Gesundheitsversorgung sowie Hintergründe und Entwicklungen informiert. Maßgeblich in empirisch-analytischer Hinsicht ist die sektorübergreifende versichertenbezogene Versorgungsperspektive.

Der Versorgungs-Report 2013/2014 widmet sich schwerpunktmäßig der Depression. Das Buch beleuchtet dieses Krankheitsbild aus unterschiedlichen Perspektiven und liefert neue Erkenntnisse zu folgenden Punkten:

- Krankheitshäufigkeit, Versorgung mit Leistungen und Krankheitskosten

- Forschungsstand zum Thema Diagnose, Therapie und möglicher Angebote im Bereich Versorgung und Prävention

- Diskussion innovativer Versorgungsansätze

- Depression in der hausärztlichen Praxis

- Arzneimitteltherapie

Ein Team aus Wissenschaftler:innen des Instituts für Allgemeinmedizin in Jena, der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie II in Günzburg an der Universität Ulm sowie der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Bezirkskrankenhaus Augsburg hat dazu Routineabrechnungsdaten der AOK zur Pharmakotherapie bei Depression ausgewertet.

Insbesondere konnte gezeigt werden, dass im Jahr 2009 50% der ambulanten Patient:innen mit Depression Antidepressiva-Verordnungen ausschließlich von Hausärzt:innen (30% vom Fachärzt:innen) erhielten. Nur 16,8% der ausschließlich hausärztlich versorgten Patient:innen erhielten eine gemäß den Empfehlungen der Nationalen Versorgungsleitlinie Unipolare Depression genügend lange Erhaltungstherapie (27,5% der fachärztlich versorgten Patient:innen). Außerdem verordneten Hausärzt:innen Patient:innen deutlich häufiger Tri- und Tetrazyklische Antidepressiva (TCA) als Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI), jedoch mit deutlich weniger DDD (Defined Daily Doses). Fachärzte verordneten TCA vergleichsweise höher dosiert.

Nach der Mitwirkung am Versorgungs-Report 2013/2014 zum Schwerpunktthema ‚Depression‘ haben wir im Daten-Monitoring-Teil des Versorgungs-Reports 2015/2016 die Analyse psycho- und pharmakotherapeutischer Versorgung von Patienten mit Depression übernommen.

Projektteam

Publikationen

- Freytag A, Kösters M, Schmauß M, Becker T, Gensichen J. Daten-Monitoring Depression zur psycho- und pharmakotherapeutischen Inanspruchnahme von Patienten mit Depression. In: Klauber J, Günster C, Gerste B, Robra BP, Schmacke N, editors. Versorgungs-Report 2015/2016. Stuttgart: Schattauer; 2015. p. 329-61.

- Freytag A, Kösters M, Schmauß M, Becker T, Gensichen J. Pharmakotherapie bei Depression. In: Klauber J, Günster C, Gerste B, Robra BP, Schmacke N, editors. Versorgungs-Report 2013/14. Stuttgart: Schattauer-Verlag; 2014. p. 99-123.

„Delegation in der Hausarztpraxis“

(Pilotprojekt im Rahmen von RESPoNsE)

Die Studie war das erste Pilotprojekt des Forschungspraxennetzes RESPoNsE. Im Zeitraum April bis Juli 2021 wurden Hausärzt:innen (HÄ) und MFA in den Bundesländern Berlin, Brandenburg und Thüringen zu ihrem tatsächlichen und vorstellbaren Delegationsverhalten befragt. 890 HÄ (16,1% aller angeschriebenen HÄ) und 566 MFA haben den schriftlichen Fragebogen ausgefüllt.

Unsere Befragung zeigte eine hohe Bereitschaft beider Berufsgruppen zur Delegation ärztlicher Tätigkeiten an MFA. Bereits heute werden viele Tätigkeiten in hausärztlichen Praxen delegiert, womit eine Ausweitung der Delegationsvereinbarung unter bestimmten Voraussetzungen möglich scheint. Auch gibt unsere Befragung Hinweise auf weitere Übertragungsmöglichkeiten, die teilweise über die Delegationsvereinbarung hinausgehen.

„Einstellungen von Hausärzt:innen und Medizinischen Fachangestellten zur Delegation ärztlicher Leistungen – Ergebnisse einer Befragung in Berlin, Brandenburg und Thüringen“ veröffentlicht. Die Publikation können Sie HIER kostenfrei abrufen.

Die Studienergebnisse einer Teilauswertung der Befragung zum hausärztlich-geriatrischen Basisassessment mit dem Titel:

„Einstellungen von Medizinischen Fachangestellten und Hausärzt:innen zum geriatrischen Assessment in der Hausarztpraxis. Eine Fragebogenerhebung in Thüringen, Berlin und Brandenburg“ wurden in der Zeitschrift für Allgemeinmedizin veröffentlicht. Der Artikel ist HIER ebenfalls kostenfrei abrufbar.

Projektteam

Projektteam Jena:

- Dr. med. Jutta Bleidorn

- Dr. med. Florian Wolf

- Dr. med. Markus Krause

- Liliana Rost, M.A.

G

Get.Feedback.GP

GET.FEEDBACK.GP – Depressions-Screening in der Hausarztpraxis: Steigerung der klinischen Effektivität und ökonomischen Effizienz durch patient:innenorientiertes Feedback

Projektlaufzeit: 01.09.2018 bis 28.02.2022

Förderer: Innovationsfonds des G-BA zur Förderung von Versorgungsforschung; Förderkennzeichen: 01VSF17033

Depressive Störungen gehören mit einer Prävalenz von ca. 11% zu den gravierendsten Störungen in der Versorgung: Betroffene verlieren im Durchschnitt 8.3 Lebensqualitäts-adjustierte Lebensjahre. Die mit depressiven Störungen assoziierten direkten Kosten für die Behandlung, aber auch die indirekten Kosten (z.B. durch Arbeitsausfall) machen einen Großteil der Gesundheitskosten aller psychischen Störungen aus. Eine frühzeitige Erkennung könnte das individuelle Leid lindern und sich zusätzlich auf die Kosten auswirken. Da mehr als die Hälfte der Diagnosen in Deutschland von Hausärzt:innen gestellt werden, ist die hausärztliche Versorgung der Schlüsselfaktor in der Erst-Diagnostik. Leitlinienempfehlungen bezüglich eines systematischen Depressionsscreenings zur Unterstützung der Erstdiagnose sind allerdings kontrovers. Wie die Studie DEPSCREEN-INFO zeigte, kann der direkte Einbezug von Patient:innen durch Feedback (=Rückmeldung) die Früherkennung von depressiven Störungen verbessern (Löwe et al. 2017. Brit J Psychiatry).

In der Get.Feedback.GP-Studie wurden im Zeitraum Juli 2019 – Juni 2020 Patient:innen in Thüringer Hausarztpraxen zum psychischen Wohlbefinden befragt und bei Einschluss in die Studie einem von drei Studienarmen (kein Feedback, nur Hausärzt:in erhält Feedback, Hausärzt:in UND Patient:in erhalten Feedback) zugeordnet. Nachbefragungen der Patient:innen erfolgte bis zu einem Jahr nach Einschluss in die Studie.

Die Ergebnisse der Studie wurden in der Zeitschrift Elsevier Lancet Psychiatry unter dem Titel: „Clinical effectiveness of patient-targeted feedback following depression screening in general practice (GET.FEEDBACK.GP): an investigator-initiated, prospective, multicentre, three-arm, observer-blinded, randomised controlled trial in Germany“ veröffentlicht und sind HIER abrufbar.

Studienziel

Effektivitätstestung einer breit verfügbaren, patient:innen-orientierten und minimal aufwändigen Feedbackintervention nach Depressionsscreening auf depressive Symptomatik und Kosten in der hausärztlichen Versorgung.

Projektteam

- Dr. med. Sven Schulz (Projektleitung)

- Liliana Rost, M.A. (Study Nurse)

- Anne Stein (wissenschaftliche Hilfskraft)

- Sebastian Riehl (wissenschaftliche Hilfskraft)

Kooperationspartner

Konsortialführung

- Institut und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (Prof. Bernd Löwe)

weitere Studienzentren

- Universitätskliniken der TU München, Heidelberg und Tübingen.

Medizinisches Wissen bzw. Gesundheitswissen wird in der Forschung, aber auch in klinischen Kontexten in der Regel als wissenschaftlich generiertes und in die Praxis transferiertes Wissen verstanden. Dieses für die medizinische Forschung und Praxis notwendige Wissensverständnis lenkt jedoch leicht ab von der Produktion populären Gesundheitswissens, dem Menschen im Alltag außerhalb von Kliniken und Praxen durch verschiedene Informationsquellen begegnen. Auf dem Buchmarkt, im Internet, in Magazinen oder im Fernsehen findet sich heute ein breites Angebot populär aufbereiteter Themen, die im Projekt GeWiMe hinsichtlich ihrer Provenienz, Vermittlung und Aneignung untersucht werden sollen. Das Projekt ist notwendig, um die gesellschaftlich-medialen Bedingungen zukünftiger Gesundheitsversorgung in Wissenschaft und Praxis angemessen berücksichtigen zu können.

GeWiMe umfasst mehrere Dimensionen, in denen aus verschiedenen Perspektiven Gesundheitswissen in populären Medien untersucht wird. Ein besonderer Fokus liegt derzeit auf den Vermittlungsangeboten, so etwa im Falle von Elternratgebern in Buchform.

Aktuelle Teildimensionen des Projekts

- Thematische Überblicke über Elternratgeber zur Kindergesundheit

- Untersuchung der fachlichen Provenienz der Autori:nnen von Elternratgebern

- Dokumentenanalysen an Elternratgebern zu den Themen Babypflege, Kinderernährung und Sterbehilfe

Projektteam

- PD Dr. phil. Ulf Sauerbrey (ehemals Institut für Allgemeinmedizin Jena)

- Dr. med. Inga Petruschke

- Dr. med. Sven Schulz

- Anja Meier, M.A.

- Claudia Schick (ehemalige wissenschaftliche Hilfskraft)

- Sonja Wobig (ehemalige wissenschaftliche Hilfskraft)

- Ketura Herklotz

Kooperationspartner

Publikationen

Eigene Artikel/Fachbücher

- Sauerbrey U, Petruschke I, Schulz S, Herklotz K, Vollmar HC. Elternratgeber über Kindergesundheit. Ein Überblick über populärmedizinische Themen auf dem deutschen Buchmarkt. Zeitschrift für Allgemeinmedizin. 2018;6:269-75. [Link]

- Sauerbrey U, Schick C, Wobig S, Petruschke I, Schulz S. Essenlernen durch ostensives Zeigen. Eine Dokumentenanalyse zu Elternratgebern über Kinderernährung. In: Schmid M, Sauerbrey U, Großkopf S, editors. Ratgeberforschung in der Erziehungswissenschaft Grundlagen und Reflexionen: Klinkhardt; 2019. p. 153-73. [Link]

- Sauerbrey U. Erziehen Ratgeber in Buchform? Annäherungen aus erziehungstheoretischer Perspektive. In: Schmid M, Sauerbrey U, Großkopf S, editors. Ratgeberforschung in der Erziehungswissenschaft Grundlagen und Reflexionen: Klinkhardt; 2019. p. 47-61. [Link]

Beiträge auf Kongressen/Fachtagungen

-

Sauerbrey U, Schick C, Petruschke I, Schulz S. Welches Wissen, warum und von wem? Eine Dokumentenanalyse an Elternratgebern über Kinderernährung (Vortrag). Fachtagung "Das Essen der Kinder - zwischen Pädagogisierung, Konsum und Kinderkultur" des Zentrums für Kindheits- und Jugendforschung an der Universität Bielefeld; 06.-07.12.2018; Bielefeld

-

Sauerbrey U, Schick C, Wobig S, Petruschke I, Meier A, Schulz S. Die Sorge am Lebensbeginn in Elternratgebern. Populäres Wissen über Babypflege im Fokus einer Dokumentenanalyse (Vortrag). Jahrestagung der DGfE-Kommission "Pädagogische Anthropologie" an der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg; 24.-26.09.2018; Hamburg.

-

Sauerbrey U, Petruschke I, Schulz S, Herklotz K, Vollmar HC. Die Familie zwischen Ratgeberliteratur und Arzt. Ein Überblick über Elternratgeber zur Kindergesundheit auf dem deutschen Buchmarkt (Poster). 52. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin; 13.-15.09.2018; Innsbruck, Österreich.

H

Hausarztzentrierte VersorgungEvaluation der hausarztzentrierten Versorgung in Thüringen

Ethik-Kommission der Friedrich-Schiller-Universität Jena an der Medizinischen Fakultät (Ethikantragsnummer: 4058-04/14)

Current Controlled Trials: Evaluation of GP-centerd care in the German state of Thuringia [ISRCTN6116004108]

Versorgungsforschung Deutschland: VfD_12_002190

Laufzeit: 05/2012-12/2015

Hausarztzentrierte Versorgung (HzV) beschreibt ein medizinisches Versorgungskonzept, in dem ein:e Hausärzt:in als erste Anlaufstelle für die Patient:innen fungiert und deren Behandlung langfristig und über die verschiedenen Versorgungssektoren hinweg koordiniert. Er/Sie nimmt damit die Funktion eines Lotsen wahr. Eine sektorübergreifend koordinierte Behandlung kann eine verbesserte und insgesamt kostengünstigere Versorgung hausärztlich betreuter Patient:innen bewirken.

In Thüringen haben die Versicherten der AOK PLUS seit dem 01.01.2011 die Möglichkeit, an einem HzV-Modell teilzunehmen. Der HzV-Vertrag wurde zwischen der AOK PLUS – Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen und dem Thüringer Hausärzteverband e.V. in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen geschlossen und ist als Zusatzvertrag („add-on“) zur Regelversorgung angelegt.

Methoden

Anhand einer Evaluation soll untersucht werden, inwieweit das Vertragmodell den folgenden Zielen gerecht wird:

- Umsetzung einer flächendeckenden hausarztzentrierten Versorgung im Sinne des §73b SGB V

- Verbesserung der Behandlungskoordination

- Verbesserung der Pharmakotherapie

- Reduktion der Versorgungskosten

- Zufriedenheit der am Vertrag teilnehmenden Versicherten

- ufriedenheit der am Vertrag teilnehmenden Hausärzt:innen

- Einsatz von Versorgungsassistentinnen in der Hausarztpraxis (VERAH)

Die Evaluation erfolgt im Rahmen von 2 Modulen:

Modul 1: kontrollierte Quer- und Längsschnittstudie auf der Basis von Routinedaten

Modul 2: Querschnittsstudie auf der Basis postalischer Befragungen von Versicherten und Hausärzt:innen

Aus dieser unabhängigen, wissenschaftlichen Evaluation sollen Erkenntnisse gewonnen werden, die für eine konstruktive Fortentwicklung der Hausarztzentrierten Versorgung in Thüringen genutzt werden können.

Projektteam

- Dr. rer. pol. Antje Freytag

- Prof. Dr. Jochen Gensichen (ehemals Institut für Allgemeinmedizin)

Kooperationspartner

- Univ.-Prof. Dr. Jürgen Wasem, Lehrstuhl für Medizinmanagement an der Universität Duisburg-Essen (Modul 1)

Publikationen

Eigene Artikel

- Freytag A, Krause M, Lehmann T, Schulz S, Wolf F, Biermann J, Wasem J, Gensichen J. Depression management within GP-centered health care - A case-control study based on claims data. Gen Hosp Psychiatry. 2017;45(2):91-8. [Link]

- Freytag A, Biermann J, Ochs A, Lux G, Lehmann T, Ziegler J, Schulz S, Wensing M, Wasem J, Gensichen J. Impact of GP-Centered Health Care in Germany: A case-control study based on claims data. Dtsch Arztebl Int. 2016;133. [PDF]

Kongresse

- Krause M, Freytag A, Gensichen J. Hausarztzentrierte Versorgung von Patienten mit Depression: Eine GKV-Routinedatenanalyse (Symposium). 50 Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin; 30.09.-02.10.2016; Frankfurt am Main.

- Freytag A*, Biermann* J, Ochs A, Lux G, Lehmann T, Ziegler J, Wasem J, Gensichen J. Hausarztzentrierte Versorgung (HzV) in Thüringen: Ergebnisse der Evaluation von Versorgungskosten und Behandlungskoordination. DGGÖ Jahrestagung, Berlin, März 2016. (* Die Autoren trugen zu gleichen Teilen bei.)

- Freytag A*, Biermann J*, Ochs A, Lux G, Lehmann T, Schulz S, Wasem J, Gensichen J. Hausarztzentrierte Versorgung in Thüringen: Ergebnisse der Evaluation von Versorgungskosten und Behandlungskoordination (Poster). Versorgungsforschungskongress 2015, Berlin, Oktober 2015. (* Die Autoren trugen zu gleichen Teilen bei.)

- Freytag A*, Biermann J*, Ochs A, Lux G, Lehmann T, Ziegler J, Wasem J, Gensichen J: Hausarztzentrierte Versorgung in Thüringen: Evaluation von Versorgungskosten, Behandlungskoordination und Teilnehmerzufriedenheit. DEGAM Kongress, Bozen/Italien, September 2015. (* Die Autoren trugen zu gleichen Teilen bei.)

- Biermann J*, Freytag A*, Ochs A, Lux G, Lehmann T, Ziegler J, Gensichen J, Wasem J: Berücksichtigung Verstorbener bei der Evaluation von Versorgungsprogrammen am Beispiel der Hausarztzentrierten Versorgung in Thüringen. Jahrestagung der DGGÖ, Bielefeld, März 2015. (* Die Autoren trugen zu gleichen Teilen bei.)

- Freytag A*, Biermann J*, Ochs A, Lux G, Lehmann T, Ziegler J, Wasem J, Gensichen J: GP-Centered Health Care in Thuringia, Germany: Evaluation of Economic and Coordination Outcomes on the Basis of Claims Data. Congress of the International Health Economics Association, Mailand/Italien, Juli 2015. (* Die Autoren trugen zu gleichen Teilen bei.)

- Biermann J*, Freytag A*, Ochs A, Lux G, Lehmann T, Ziegler J, Gensichen J, Wasem J: Evaluation der Hausarztzentrierten Versorgung in Thüringen – Methodik der Kontrollgruppenbildung mittels Propensity Score Matching. Jahrestagung der DGGÖ, München, März 2014. (* Die Autoren trugen zu gleichen Teilen bei.)

- Biermann J*, Freytag A*, Ochs A, Lux G, Lehmann T, Ziegler J, Gensichen J, Wasem J: Evaluation der Hausarztzentrierten Versorgung in Thüringen – Methodik der Kontrollgruppenbildung mittels Propensity Score Matching. AGENS-Methodenworkshop, Hannover, Februar 2014. (* Die Autoren trugen zu gleichen Teilen bei.)

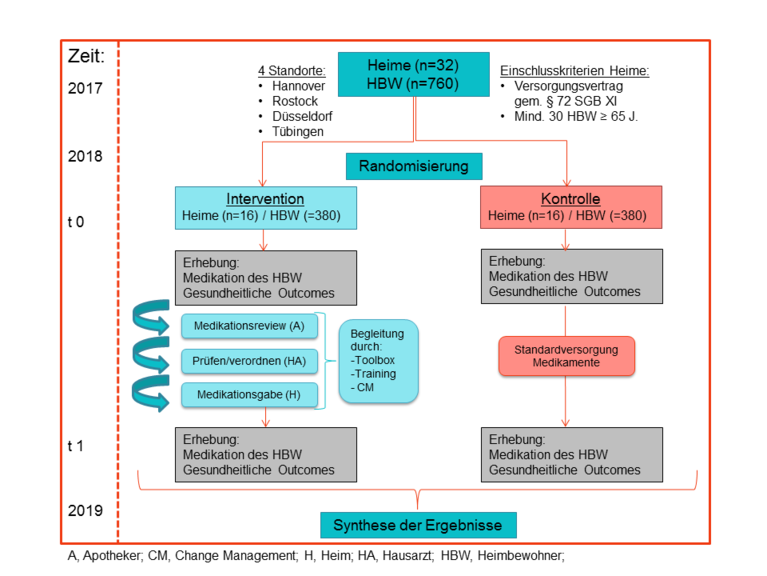

HIOPP-3-iTBX

Hausärztliche Initiative zur Optimierung der Patientensicherheit bei Polypharmazie mit Hilfe einer interprofessionellen Toolbox

Förderzeitraum: Mai 2017 bis April 2020

Förderung: Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA)

Förderkennzeichen: 01VSF16017

Die Studie HIOPP-3-iTBX ist eine Interventionsstudie zur Optimierung der Medikation bei HeimbewohnernInnen (HBW). Dabei kommt es entscheidend auf die Zusammenarbeit von Pflegekraft im Heim, Hausarzt und heimversorgendem Apotheker an. Die Studie wird von mehreren Allgemeinmedizinischen Instituten durchgeführt und unterstützt durch Klinische Pharmakologie (Universität Witten-Herdecke) und Landesapotherkammern.

Projektwebseite: www.hiopp3.de

Was passiert bei der Studie?

Im Vorfeld der Studie werden die teilnehmenden Apotheker unter Mithilfe der jeweiligen Landesapothekerkammern und Klinischer Pharmakologie speziell geschult (sog. ATHINA- sowie HIOPP-3-Schulung), damit sie noch gezielter auf die Besonderheiten der Medikation alter, multimorbider Menschen achten können.

Am Anfang gibt es in den Heimen mit der Intervention eine Auftaktveranstaltung, bei der für das Thema „Medikation bei HBW“ sensibilisiert wird und Teams (Pflegefachkräfte, Apotheker und Hausärzte) gebildet werden sollen. Diese drei Akteure erhalten eine „Toolbox“ mit Informations- und Schulungsunterlagen (z.B. AMTS-Karte zu schädlichen Medikamenten) und eine Begleitung, welche die interprofessionelle Zusammenarbeit fördern soll (sog. „Change Management“). Am Beginn der Studie werden die Medikation und der Gesundheitszustand der HBW erhoben. Dann führt der heimversorgende Apotheker einen speziellen sog. Medikationsreview (Überprüfung der Medikamente: Doppelverordnung, Wechselwirkungen?) durch und achtet dabei besonders auf HBW gefährdende Medikamente wie Neuroleptika bzw. die sog. potentiell inadäquaten Medikamente (PIM). Das Ergebnis dieses Reviews mit ggf. Änderungsvorschlägen erhält der Hausarzt, der die Änderungen dann prüfen und ggf. umsetzen wird.

Nach 6 Monaten wird die Medikation der HWB in den Kontroll- und Interventionsheimen erneut erhoben und ausgewertet. Ebenso erfolgt eine Untersuchung der Kosten (Gesundheitsökonomie), außerdem werden zur Einordnung der Ergebnisse Auswertungen von Routinedaten von Heimbewohnern vorgenommen (Aufgabe von WIdO und aQua-Institut). Ebenso wird dann ein Abschlussworkshop in den Interventionsheimen durchgeführt, bei dem anhand von Diskussionen (z.B. sog. Fokusgruppe) mit Pflegefachkräften, heimversorgenden Apothekern und Hausärzten erfragt wird, wie sie die Intervention empfunden haben (z.B. Arbeitsaufwand, Schwierigkeiten). Die Kontrollheime erhalten die übliche Regelversorgung durch Pflege, Apotheker und Hausärzte, nach Studienende sollen den Kontrollheimen neben dem Abschlussbericht auch die Toolbox und ein Handbuch zum Change Management im Heim zur Verfügung gestellt werden.

Insgesamt sollen somit durch die HIOPP-3-Studie die Arzneimitteltherapiesicherheit von Heimbewohnern verbessert werden und ausgewählte Maßnahmen aus der Studie (z.B. Toolbox, Medikationsreview) zukünftig möglichst vielen oder bestenfalls allen HBW zur Verfügung gestellt werden können.

Studienziel

Ziel ist es, durch eine interprofessionelle Intervention mit verschiedenen Ansätzen:

- eine verbesserte und effizientere Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) durch eine Verringerung der Heimbewohner (HBW) mit potentiell inadäquater Medikation (PIM) und/oder Neuroleptika zu erzielen, und

- eine nachhaltige Optimierung des Medikationsprozesses durch Sensibilisierung für das Thema Polypharmazie und verbesserte Zusammenarbeit von Pflegefachkräften, heimversorgenden Apothekern und Hausärzten zu erreichen.

Methoden

Es wird eine Cluster-randomisierte Interventionsstudie durchgeführt, d.h. es wird auf Ebene der Heime randomisiert. Die Hälfte der teilnehmenden Heime wird als Kontrollheim dienen, während in der anderen Hälfte der Heime die Intervention stattfindet (siehe schematischer Studienablauf). Teilnehmen können Heime an den Studienstandorten (Hannover, Rostock, Düsseldorf, Tübingen), die teilnehmenden Heimbewohner müssen dabei 65 Jahre oder älter sein, in der Langzeitpflege wohnen und selber oder über einen Betreuer in die Studie einwilligen. Insgesamt sollen in 32 Heimen 760 HBW in die Studie eingeschlossen werden.

Teilprojekt des Instituts für Allgemeinmedizin am Universitätsklinikum Jena

Unser Teilprojekt umfasst die Evaluation der gesundheitsökonomischen Outcomes der Studie, die auf den Daten zur medizinischen Inanspruchnahme der Heimbewohner (Teilnehmer und Kontrollpatienten), die Baseline und nach 6 Monaten anhand von standardisierten Fragebögen erhoben wurden.

Projektteam

- Dr. rer. pol. Antje Freytag

- Dr. rer. pol. Thomas Lehmann

- Michelle Beuthling, M.Sc.

- Laura Babin (ehemalige wissenschaftliche Hilfskraft)

- Prof. Dr. med. Horst Christian Vollmar (ehemals Institut für Allgemeinmedizin Jena)

Kooperationspartner

Konsortialführer

Konsortialpartner

- Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Institut für Allgemeinmedizin

- Universitätsmedizin Rostock, Institut für Allgemeinmedizin

- Eberhard Karls Universität Tübingen, Institut für Allgemeinmedizin & Interprofessionelle Versorgung

- Universität Witten/Herdecke, Lehrstuhl für Klinische Pharmakologie

- aQua Institut Göttingen

- WIdO Berlin

Kooperationspartner Landesapothekerkammern

Kooperationspartner Change Management (Stefanie Kortekamp)

Publikationen

Artikel

- Krause O, Wiese B, Doyle IM, Kirsch C, Thürmann P, Wilm S, Sparenberg L, Stolz R, Freytag A, Bleidorn J, Junius-Walker U, for the HIOPP-3-iTBX study group. Multidisciplinary intervention to improve medication safety in nursing home residents: protocol of a cluster randomised controlled trial (HIOPP-3-iTBX study). BMC Geriatr. 2019;19(1):24. [PDF]

HzV-Kardio: Evaluation des Vertrages zur Versorgung im Fachgebiet der Kardiologie in Baden-Württemberg gemäß §73c SGB V (Kardiologie-Vertrag)

Förderzeitraum: 04/2017 - 03/2019

Förderung: Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA)

Positves Ethikvotum: 5186-06/17

Ein wesentliches Problem der Versorgung von Herz-Kreislauf-Patienten ist die fehlende Vernetzung zwischen Fachärzten und Hausärzten. So werden Kardiologen im Rahmen der Regelversorgung oft unkoordiniert und unregelmäßig in Anspruch genommen. Hinzu kommt, dass Patienten häufig lange auf einen fachspezifischen Behandlungstermin warten. Darüber hinaus gibt es zumeist auch keine Rückkopplung an den Hausarzt. Dies führt dazu, dass die Versorgungskontinuität beeinträchtigt ist.

Um die Versorgung von Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verbessern, bieten die AOK Baden-Württemberg und die Bosch BKK gemeinsam mit ihren Vertragspartnern seit 2010 einen Vertrag zur Versorgung im Fachgebiet der Kardiologie in Baden-Württemberg nach § 73c des GB V an. Der Vertrag richtet sich an Versicherte der AOK Baden-Württemberg und der Bosch BKK, die an der Hausarztzentrierten Versorgung teilnehmen. Der Vertrag soll eine zielgerichtete, qualitätsgesicherte, wirtschaftliche, leitliniengerechte und (zeitnah) zugängliche kardiologische Versorgung ermöglichen.

Methoden

Ziel dieses Projektes ist es, den Facharztvertrag umfassend zu evaluieren. Im Sinne der Evaluationsmethodologie handelt es sich bei dem Vertrag um eine komplexe Intervention bzw. Umgestaltung der Versorgung mit zahlreichen Akteuren, die eine multimodale Evaluationsstrategie erfordert. Um dem gerecht zu werden, wurden vier Teilprojekte definiert:

AP1. Ergebnisbezogene, summative Evaluation (auf der Grundlage von Sekundärdaten) Institut für Allgemeinmedizin, Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, Frankfurt am Main

AP2. Gesundheitsökonomische Analyse, ebenfalls auf der Basis von Sekundärdaten Institut für Allgemeinmedizin, Universitätsklinikum Jena

AP3. Patientenbefragung einer Stichprobe am AOK-FacharztProgramm teilnehmender Patienten aQua-Institut, Göttingen

AP4. Prozessevaluation mit qualitativer Methodik durch Befragungen der Beteiligten, im zweiten Untersuchungsschritt mit quantitativer Methodik (Befragung einer relevanten Stichprobe) Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung der Universität Heidelberg.

Die Projektergebnisse können dazu beitragen, den Facharztvertrag weiterzuentwickeln und auf andere Regionen zu übertragen. Darüber hinaus können die Erkenntnisse auch dazu genutzt werden, um neue fach- und sektorenübergreifende Versorgungskonzepte zu gestalten.

Teilprojekt des Instituts für Allgemeinmedizin

Die gesundheitsökonomische Analyse ist darauf gerichtet, die Inanspruchnahme von GKV-Leistungen sowie die dadurch erzeugten Kosten in der Interventionsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe aus Krankenkassenperspektive abzubilden. In der Interventionsgruppe sind dabei die Patienten, die im Facharztprogramm § 73c-Kardiologie eingeschrieben sind. Die Kontrollgruppe besteht aus HZV-Versicherten, die nicht in dem Facharztprogramm § 73c-Kardiologie eingeschrieben sind, aber unter kardiologischer Betreuung stehen. Des Weiteren werden - analog zu AP 1 die Patienten in Abhängigkeit von vorliegenden Zielerkrankungen (Koronare Herzerkrankung, chron. Herzinsuffizienz, Herzrhythmusstörungen und Vitien) in Patientengruppen eingeteilt.

Im Mittelpunkt unseres Arbeitspaketes stehen die folgenden Fragestellungen: Sind die direkten Behandlungskosten für Patienten, die im Rahmen des §73c-Vertrages versorgt werden, geringer als für Patienten der Kontrollgruppe? Welche Kosten entfallen dabei auf die einzelnen Leistungsarten? Welche Mengen verbergen sich dahinter (z.B. hausärztliche Behandlungsfälle, Behandlungsfälle bei Kardiologen, andere fachärztlicher Behandlungsfälle, Krankenhaus-Tage, Anzahl Arzneimittel-Verordnungen etc.)? Ist die Anzahl der AU-Tage für Patienten, die im Rahmen des §73c-Vertrages versorgt werden, geringer als für Patienten der genannten Vergleichsgruppen? Welche Kosten (z.B. Zusatzkosten/Programmkosten) entfallen auf ein vermiedenes Ereignis (Schlaganfall, Myokardinfarkt) im Zeitraum von einem Jahr bzw. weiteren Zeiträumen (Kosten-Effektivitäts-Analyse)?

Projektteam

- Dr. rer. pol. Antje Freytag

- Dr. rer. nat. Bianka Ditscheid

- Dr. med. Monique Böde

- Michelle Beuthling, M.Sc.

Kooperationspartner

I

Impfen 60+

Verbundvorhaben „Impfbereitschaft 60+ fördern“

Ein transsektorales und multidisziplinäres Verbundprojekt.

Förderzeitraum: 10/2016 - 09/2019

Positives Ethikvotum: 4988-11/16

In Deutschland sind die Impfquoten von Menschen über 60 Jahren für Pneumokokken und Influenza zu niedrig – die Zahl der Grippegeimpften in Thüringen ist rückläufig. Pneumokokken und Influenzaviren sind die häufigsten Erreger der ambulant erworbenen Pneumonie. Zudem ist die Pneumonie die häufigste Ursache für eine ambulant erworbene Sepsis und für eine infektionsbedingte Hospitalisierung. Die Letalität hospitalisierter Patient:innen beträgt in Deutschlang 14%. Treten beide Erreger gemeinsam auf, ist die Sterblichkeit am größten. Impfungen senken die Influenza- und Pneumokokken-assoziierte Krankheitslast und reduzieren das Auftreten von invasiven Pneumokokken-Erkrankungen sowie Hospitalisierung bei Älteren. Dies ist in der Bevölkerung zu wenig bekannt.

Im Zentrum des Projekts impfen60+ steht die Entwicklung, Implementierung und Evaluation einer Intervention zur Erhöhung der Impfquoten gegen Influenza und Pneumokokken in der Zielgruppe der Thüringer Bürger:innen ab 60 Jahren. Das Projekt impfen60+ verbindet erstmalig die Aufklärung über Impfungen und Sepsis. Es ist ein Verbundprojekt des Konsortiums InfectControl 2020 im Rahmen der Fördermaßnahme «Zwanzig20 – Partnerschaft für Innovation» des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF‑Förderkennzeichen 03ZZ0819).

Evaluation

Die Projektpartner übernehmen unterschiedliche Teile der Evaluation. Bewertet werden soll die Erreichung folgender Ziele in der Gruppe der über 60‑Jährigen in Thüringen:

- Steigerung der Impfquoten (Influenza, Pneumokokken)

- Verbesserung von Impfwissen und -einstellung

- Steigerung des Wissens über Sepsis

- Senkung der Inzidenz von Influenza, Pneumonien, Sepsis

- Entlastung des Gesundheitssystems

Teilprojekt des Instituts für Allgemeinmedizin

Ziel des Teilprojekts ist die gesundheitsökonomische Evaluation der kurz- bis mittelfristigen Kosten von Influenza- und Pneumokokken‑Impfungen aus Krankenkassen- und gesellschaftlicher Perspektive.

Methoden

Die gesundheitsökonomische Analyse erfolgt im Rahmen einer retrospektiven Kohortenstudie auf der Basis von Abrechnungsdaten zu Versicherten der AOK PLUS der Jahre 2012 – 2017 in Thüringen. Geimpfte (Interventionsgruppe) werden mit nicht geimpften Versicherten (Kontrollgruppe) verglichen. Gemessen werden u.a. die Anzahl Influenza- bzw. Pneumokokken‑induzierter (Folge-)Erkrankungen, Veränderungen medizinischer Inanspruchnahme und Versorgungskosten (z.B. ambulante ärztliche Leistungen, stationäre Leistungen, ambulant verordnete Arzneimittel). Die in der regionalen Population gemessenen Kosteneffekte werden auf die bundesdeutsche Population der gesetzlich Krankenversicherten hochgerechnet.

Projektteam

- Dr. rer. pol. Antje Freytag

- Josephine Storch, M.Sc.

- Dr. med. Inga Petruschke

- Laura Babin (ehemalige wissenschaftliche Hilfskraft)

- Prof. Dr. Horst Christian Vollmar (ehemals Institut für Allgemeinmedizin Jena)

Kooperationspartner

- Universität Erfurt: PD. Dr. Cornelia Betsch (Psychologie; Verbundkoordination); Prof. Dr. Constanze Rossmann (Kommunikationswissenschaft)

- Universitätsklinikum Jena: Prof. Dr. Konrad Reinhart (Center for Sepsis Control and Care); Prof. Dr. Mathias Pletz (Zentrum für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene)

- Robert Koch-Institut: Dr. Ole Wichmann (Fachgebiet 33, Impfprävention)

- Lindgrün GmbH: Wolfgang Hanke (Design) Die Lindgrün GmbH hat keine Verbindungen zur pharmazeutischen oder medizintechnologischen Industrie.

Publikationen

Artikel

- Storch J, Fleischmann-Struzek C, Rose N, Lehmann T, Mikolajetz A, Maddela S, Pletz MW, Forstner C, Wichmann O, Neufeind J, Vogel M, Reinhart K, Vollmar HC, Freytag A, the Vaccination 60+ Study Group. The effect of infuenza and pneumococcal vaccination in the elderly on health service utilisation and costs: a claims data‑based cohort study. The European Journal of Health Economics. 2021. PDF Link

- Rose N*, Storch J*, Mikolajetz A, Lehmann T, Reinhart K, Pletz MW, Forstner C, Vollmar HC, Freytag A*, Fleischmann-Struzek C*, vaccination60+ study group (2021): Preventive effects of influenza and pneumococcal vaccination in the elderly; Results from a population-based retrospective cohort study. Human Vaccines and Immunotherapeutics. DOI: 10.1080/21645515.2020.1845525 PDF Link

- Betsch C, Rossmann C, Pletz MW, Vollmar HC, Freytag A, Wichmann O, Hanke R, Hanke W, Heinemeier D, Schmid P, Eitze S, Weber W, Reinhardt A, Küpke NK, Forstner C, Fleischmann-Struzek C, Mikolajetz A, Römhild J, Neufeind J, Rieck T, Suchecka K, Reinhart K. Increasing influenza and pneumococcal vaccine uptake in the elderly: study protocol for the multi-methods prospective intervention study Vaccination60. BMC Public Health. 2018;18(1):885. [PDF]

Kongresse

- Storch J, Meissner F, Böde M, Freytag A. Einmal geimpft, immer geimpft? GKV-Routinedatenanalyse zur wiederholten Influenza-Impfung von ≥60-Jährigen (Vortrag). 56. Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin; 15.09.-17.09.2022; Greifswald.

- Römhild J, Petruschke I, Eichhorn C, Lehmann T, Mikolajetz A, Fleischmann-Struzek C, Forstner C, Wichmann O, Betsch C, Rossmann C, Hanke R, Vollmar HC, Freytag A, die impfen60+ Studiengruppe. Evaluation der Pneumokokken- und Influenza-Impfung mit GKV-Routinedaten: Impfverhalten im Zeitverlauf (Vortrag). 17 Deutscher Kongress für Versorgungsforschung; 10.10.-12.10.2018; Berlin.

- Römhild J, Petruschke I, Mikolajetz A, Fleischmann-Struzek C, Forstner C, Wichmann O, Eichhorn C, Lehmann T, Betsch C, Rossmann C, Hanke R, Vollmar HC, Freytag A, die Impfen60+ Studiengruppe. Evaluation der Pneumokokken- und Influenza-Impfung auf Grundlage von GKV-Routinedaten: Patientencharakteristika geimpfter versus nicht-geimpfter älterer Versicherter (Vortrag). 52 Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin; 13.09.-15.09.2018; Innsbruck.

- Römhild J, Petruschke I, Betsch C, Fleischmann C, Forstner C, Hanke W, Rossmann C, Wichmann O, Vollmar H, Freytag A. Evaluation von Pneumokokken- und Influenza-Impfungen mit GKV-Routinedaten: Einschlusskriterien und Beobachtungszeiträume (Poster). 16 Deutscher Kongress für Versorgungsforschung; 04.10.-06.10.2017; Berlin. [Poster]

- Freytag A, Römhild J, Petruschke I, Vollmar HC. Differences in healthcare costs in citizens aged over 60 years with or without vaccination against pneumococci and influenza (Poster). InfectControl2020 Strategy Conference: Visions for Infect Control; 14.06.-16.06.2017; Jena. [Poster]

- Freytag A, Petruschke I, Schneider N, Fleischmann C, Reinhart K, Pletz MW, Hanke W, Betsch C, Ultsch B, Vollmar HC. Gesundheitsökonomische Evaluation von Influenza- und Pneumokokkenimpfungen auf der Basis von Krankenkassenabrechnungsdaten (Vortrag) 9 Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Gesundheitsökonomie eV (dggö); 09.-10.03.2017; Basel.

Verbundvorhaben intersec-CM

(sektorenübergreifendes Care Management zur Unterstützung kognitiv beeinträchtigter Menschen während und nach einem Krankenhausaufenthalt)

Der Übergang zwischen Krankenhaus und ambulanter Versorgung erfolgt häufig nicht ausreichend koordiniert. Auch bei der Kommunikation zwischen den verschiedenen Gesundheitsdienstleistern bestehen Defizite. Gerade bei älteren Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen führt dies häufig zu schlechteren Therapieergebnissen in der Versorgung. Auch das Risiko für eine Wiederaufnahme in das Krankenhaus ist erhöht.

Ziel des Verbundes ist es, mit einer Interventionsstudie zu untersuchen, ob mit Hilfe eines sektorenübergreifenden Versorgungsmanagements die Übergänge zwischen Krankenhaus und ambulanter Versorgung verbessert werden können. Basierend auf dem Konzept des „Dementia Care Management“ (DCM) wird spezifisch qualifiziertes Studienpersonal in enger Kooperation mit dem Krankenhaus und den behandelnden Hausärzt:innen einen individuellen Behandlungs- und Versorgungsplan erstellen und implementieren. Dieser beinhaltet sowohl die Entlassungsempfehlungen als auch die in der Häuslichkeit erhobenen Bedarfe. Die Ergebnisse des Projektes sollen primär die Versorgungssituation von älteren Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen verbessern.

Am Institut für Allgemeinmedizin führen wir parallel zur Intervention, die an den Standorten Bielefeld und Greifswald stattfindet, eine Prozessevaluation durch. Diese ist notwendig, um die Ergebnisse der Interventionsstudie später in die Routineversorgung überführen zu können – oder um, falls die Studie keine signifikanten Effekte zeigen sollte, mögliche Gründe dafür identifizieren zu können. Ziel der Prozessevaluation ist es, die Umsetzung des intersektoralen Versorgungsmanagements unter Routinebedingungen zu analysieren und fördernde sowie hinderliche Aspekte einer nachhaltigen Implementierung zu erfassen.

weitere Informationen finden Sie unter:

www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/intersec-cm-sektorenubergreifendes-care-management-zur-unterstutzung-kognitiv-6665.php

Methoden

Zur Evaluation der Intervention erfolgt eine Mixed-Methods-Studie zu drei Erhebungszeitpunkten: Qualitative Erhebung (t1); Quantitative Erhebung (t2); Qualitative Erhebung (t3).

Dabei sollen folgende Personengruppen im Interventionsarm der intersec-CM-Studie befragt werden:

1. Menschen mit Demenz bzw. kognitiven Einschränkungen,

2. Angehörige,

3. Hausärzt:innen,

4. Pflegekräfte aus dem Krankenhaus,

5. Stationsärzt:innen aus dem Krankenhaus,

6. Sozialarbeiter:innen aus dem Krankenhaus,

7. die Studienschwestern, die die Hauptstudie betreuen.

Die qualitativen Interviews im Rahmen der Prozessevaluation finden zu Beginn der Rekrutierung von Proband:innen für die Hauptstudie statt (t1, ab August 2018). Diese Interviews dienen primär zur Untersuchung der Erwartungen und der Identifikation möglicher Effekte der Intervention der intersec-CM-Studie aus Sicht der Zielgruppen. Die Ergebnisse aus t1 werden für die Entwicklung des Fragebogens für die quantitative Erhebung t2 genutzt. Die Fragebögen werden im Sommer 2019 an die genannten Zielgruppen verschickt. Die abschließenden qualitativen Interviews in t3 werden erneut mit einer Subgruppe von je zwei Personen der o.g. Zielgruppen durchgeführt (Sommer 2020) und dienen der Erweiterung der Ergebnisse sowie der Spezifikation von fördernden und hinderlichen Aspekten einer nachhaltigen Implementierung der Intervention. Folgende Aspekte stehen im Mittelpunkt der Untersuchung:

(a) Einstellungen zum intersektoralen Versorgungsmanagement/Care Management

(b) Ideen zur Umsetzung, Akzeptanz und Bedenken hinsichtlich der Implementierung des intersektoralen Versorgungsmanagements/Care Managements

Teilprojekte

Teilvorhaben DZNE – Koordination und wissenschaftliche Fragestellungen

Teilvorhaben Evangelisches Klinikum Bethel – Qualifizierung und Datenassessment

Teilvorhaben Universitätsklinikum Jena – Evaluation am Standort Bielefeld

Teilvorhaben Universitätsmedizin Greifswald – Evaluation am Standort Greifswald

Projektteam

- Prof. Dr. Horst Christian Vollmar, MPH (ehemals Institut für Allgemeinmedizin Jena)

- PD Dr. phil. Ulf Sauerbrey (ehemals Institut für Allgemeinmedizin Jena)

Kooperationspartner

- PD Dr. Jochen René Thyrian, Dipl.-Psych. (Konsortialführer): Teilvorhaben DZNE – Koordination und wissenschaftliche Fragestellungen (Förderkennzeichen BMBF 01GL1701A)

Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen

Standort Greifswald

Ellernholzstr. 1-2

17489 Greifswald

- Dr. Stefan Kreisel, M. Sc.: Teilvorhaben Evangelisches Klinikum Bethel – Qualifizierung und Datenassessment (Förderkennzeichen BMBF 01GL1701B)

Evangelisches Klinikum Bethel gGmbH, Abteilung für Gerontopsychiatrie

Bethesdaweg 12

33617 Bielefeld

- Prof. Dr. Horst Christian Vollmar, MPH: Teilvorhaben Universitätsklinikum Jena – Evaluation am Standort Bielefeld (Förderkennzeichen BMBF 01GL1701C)

Universitätsklinikum Jena, Institut für Allgemeinmedizin

Bachstr. 18

07743 Jena

Abteilung für Allgemeinmedizin, Ruhr-Universität Bochum

Universitätsstr. 150

44801 Bochum

- Prof. Dr. Wolfgang Hoffmann, MPH (vormals: Dr. Adina Dreier-Wolfgramm): Teilvorhaben Universitätsmedizin Greifswald – Evaluation am Standort Greifswald (Förderkennzeichen BMBF 01GL1701D)

Universitätsmedizin Greifswald, Institut für Community Medicine, Versorgungsepidemiologie und Community Health

Ellernholzstr. 1-2

17489 Greifswald

Publikationen

Eigene Artikel

- Nikelski A, Keller A, Schumacher-Schonert F, Dehl T, Laufer J, Sauerbrey U, Wucherer D, Dreier-Wolfgramm A, Michalowsky B, Zwingmann I, Vollmar HC, Hoffmann W, Kreisel SH, Thyrian JR. Supporting elderly people with cognitive impairment during and after hospital stays with intersectoral care management: study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2019;20(1):543. [Link]

J

Jena-Paradies ...der Angst entgegen, freier leben!

Evaluation eines praxisteam-unterstützten, selbst gesteuerten Expositionstrainings für Patient:innen mit Panikstörung und Agoraphobie in der Primärversorgung

Ethik-Kommission der Friedrich-Schiller-Universität Jena an der Medizinischen Fakultät (Ethikantragsnummer: 3484-06/12)

Current Controlled Trials: Jena-PARADISE [ISRCTN64669297]

Deutsches Register Klinischer Studien: Jena-PARADIES [DRKS00004386]

Versorgungsforschung Deutschland: VfD_Jena-PARADIES__12_001831

Die öffentlich geförderte Studie „Jena-PARADIES ...der Angst entgegen, freier leben!“ will die hausärztliche Versorgung von Patient:innen mit Panikstörung mit/ohne Agoraphobie erleichtern und optimieren. Einfache und gleichzeitig wirksame diagnostische und therapeutische Mittel werden bereitgestellt. Bei den Patient:innen kommt ein leitliniengerechtes Übungsprogramm zur Anwendung, das verhaltenstherapeutisch orientierte Methoden mit hausärztlichem Case Management unter Einsatz einer MFA verbindet. Es resultiert ein praktikabler Teamansatz für die Hausarztpraxis, der effektiv und zugleich zeitökonomisch ist, weil hausärztliche Behandlungsmöglichkeiten voll ausgeschöpft und konsequent umgesetzt werden können.

Studienziel

Im Rahmen der Studie wurde ein praxisteam-unterstütztes, selbst gesteuertes Expositionstraining für hausärztliche Patient:innen mit Panikstörung mit/ohne Agoraphobie entwickelt - das so genannte „Jena-PARADIES Übungsprogramm“. Das primäre Studienziel ist, den patient:innenenbezogenen Erfolg des Jena-PARADIES Übungsprogramms in der hausärztlichen Regelversorgung zu überprüfen und mit der sonst üblichen Behandlung wissenschaftlich fundiert zu vergleichen.

Methoden

Studiendesign

Es handelt es sich um eine prospektive, zweiarmig kontrollierte, multizentrische, cluster-randomisierte Interventionsstudie, an der 74 Hausarztpraxen mit insgesamt 444 Patient:innen beteiligt werden. Jede Hausarztpraxis bildet ein Prüfzentrum, das den beiden Behandlungsarmen computergestützt zufällig zugewiesen wird.

Studienpopulation

Beteiligt werden 74 Hausarztpraxen als Prüfzentren. Im Rahmen der Studie betreut jede Hausarztpraxis mindestens 6 volljährige Patient:innen mit der Diagnose Panikstörung mit/ohne Agoraphobie (ICD-10: F40.01 oder F41.0). Der Patient:inneneinschluss erfolgt per hausärztlicher Diagnostik und schriftlicher Einwilligung der Patient:innen nach erfolgter Aufklärung. Patient:innenbezogene Ausschlusskriterien sind akute Suizidalität, psychotische Erkrankungen, Abhängigkeit von psychotropen Substanzen, schwere körperliche Erkrankungen, Schwangerschaft oder eine laufende angstspezifische Psychotherapie.

Studienbezogene Interventionen

Alle Hausärzt:innen werden initial in Symptomatik, Diagnostik und evidenzbasierten Therapie bei Panikstörung mit/ohne Agoraphobie fortgebildet.

Interventionsarm

Die in den Interventionsarm der Studie randomisierten Praxisteams (jeweils bestehend aus dem/der Hausärzt:in und einer nichtärztlichen Praxismitarbeiter:in) werden zusätzlich in der Anwendung des Jena-Paradies Übungsprogramms unterrichtet. Das Jena-Paradies Übungsprogramm wird als praxisteam-basiertes „Case Management“ durchgeführt. Es enthält die Behandlungselemente Patient:innenaufklärung sowie Anleitung und Motivierung zu selbstständigen therapeutischen Übungen und wird durch ein begleitendes Selbsthilfebuch unterstützt. Im Zeitraum von 5 Monaten sind 4 ärztliche Gespräche (jeweils 20-30 min) vorgesehen, mit deren Hilfe der/die Patient:in in das Übungsprogramm eingewiesen wird. Der/Die nichtärztliche Praxismitarbeiter:in wird in dieser Zeit 10 Telefonkontakte (jeweils 5-10 min) zum/r Patient:in herstellen, um jeweils den individuellen Symptom- und Behandlungsverlauf protokollgestützt zu erfragen. Die Ergebnisse der Telefonkontakte werden an den/die Hausärzt:in übermittelt, der/die darauf zeitnah therapeutisch reagieren kann.

Kontrollarm

Im Kontrollarm der Studie erfolgt die Behandlung der Patient:innen Panikstörung mit/ohne Agoraphobie dagegen wie gewohnt („Usual Care“ unter Berücksichtigung des empfohlenen Standards).

Zielgrößen

Die Erhebung der Zielgrößen erfolgt per Fragebogen (Patient:innen-Selbstauskunft) zu den Messzeitpunkten T0 (Baseline vor Behandlungsbeginn), T1 (Nacherhebung sechs Monate nach Baseline) und T2 (katamnestische Nacherhebung zwölf Monate nach Baseline).

Primäre Zielgröße ist die Angstsymptomstärke, die mittels des Beck-Angst-Inventars (BAI) erhoben wird. Sekundäre Zielgrößen sind u.a. angstbezogene Kognitionen, Depressivität, gesundheitsbezogene Lebensqualität sowie die im Messzeitraum entstandenen gesundheitsökonomischen Kosten.

Studienprotokoll

Das Studienprotokoll wurde 2014 in Trials veröffentlicht ("Evaluation of a practice team-supported exposure training for patients with panic disorder with or without agoraphobia in primary care - study protocol of a cluster randomised controlled superiority trial". Trials. 2014;15:112.). [PDF]

Die Jena Paradise-Study-Group (alphabetische Reihenfolge)

Blank, Dr. Wolfgang (Allgemeinmedizinische Lehrpraxis Kirchberg im Wald); Bleibler, Dr. Florian (Institut für Gesundheitsökonomie und Versorgungsforschung Hamburg-Eppendorf); Breitbart, Jörg (ehemals Institut für Allgemeinmedizin Jena, Studienarzt); Brettschneider, Dr. Christian (Institut für Gesundheitsökonomie und Versorgungsforschung Hamburg-Eppendorf); Brokop, Anne (ehemals Institut für Allgemeinmedizin Jena); Gensichen, Prof. Dr. Jochen (ehemals Institut für Allgemeinmedizin Jena, Principal Investigator); Hiller, Thomas (ehemals Institut für Allgemeinmedizin Jena, Projektkoordination); Hoyer, Dr. Heike (Institut für Medizinische Statistik, Informatik und Dokumentation Jena); Huenges, Dr. Bert (Abteilung für Allgemeinmedizin Bochum); Kaufmann, Michelle (Institut für Allgemeinmedizin Jena); König, Prof. Dr. Hans-Helmut (Institut für Gesundheitsökonomie und Versorgungsforschung Hamburg-Eppendorf); Mainz, Dr. Armin (Allgemeinmedizinische Praxis, Korbach); Margraf, Prof. Dr. Jürgen (Arbeitseinheit Klinische Psychologie und Psychotherapie Bochum); Masopust, Pauline (ehemals Institut für Allgemeinmedizin Jena); Piwtorak, Alexander (Universitätsklinikum Jena / ehemals Institut für Allgemeinmedizin Jena); Salzmann, Rebekka (ehemals Institut für Allgemeinmedizin Jena); Sänger, Prof. Dr. Sylvia (SRH Fachhochschule für Gesundheit Gera / ehemals Institut für Allgemeinmedizin Jena); Schelle, Mercedes (ehemals Institut für Allgemeinmedizin Jena, Ansprechpartnerin für das nichtärztliche Praxispersonal); Schlattmann, Prof. Dr. Peter (Institut für Medizinische Statistik, Informatik und Dokumentation Jena); Schmidt, Dr. Konrad (Institut für Allgemeinmedizin Jena); Schneider, Nico (ehemals Institut für Allgemeinmedizin Jena, Datenmanager); Schöne, Elisabeth (ehemals Institut für Allgemeinmedizin Jena, Doktorandin); Schulz, Dr. Sven (Institut für Allgemeinmedizin Jena); Schumacher, Dr. Ulrike (Zentrum für Klinische Studien Jena); Sommer, Michael (Institut für Allgemeinmedizin Jena); Storch, Monika (Lehrstuhl für Erwachsenenbildung Jena / ehemals Institut für Allgemeinmedizin Jena); Teismann, Dr. Tobias (Arbeitseinheit Klinische Psychologie und Psychotherapie Bochum); Theune-Hobbs, Franziska (ehemals Institut für Allgemeinmedizin Jena); Thiel, Dr. Paul (FA Allgemeinmedizin Deggendorf / ehemals Institut für Allgemeinmedizin Jena); Wensing, Prof. Dr. Michel (Radboud Institute of Health Sciences Scientific Institute for Quality of Healthcare Nijmegen)

Studienbeirat

- Dr. med. Annette Rommel, 1. Vorsitzende der KV Thüringen und Fachärztin für Allgemeinmedizin, Chirotherapie und Psychotherapie aus Mechterstädt

- Dr. med. Armin Mainz, Facharzt für Allgemeinmedizin aus Korbach

- Dr. med. Ralf Köbele, FA für Nervenheilkunde aus Jena

- Prof. Dr. sc. hum., rer. medic. habil. Oliver Kuss, Direktor des Instituts für Biometrie und Epidemiologie am Deutschen Diabetes-Zentrum in Düsseldorf

Publikationen

Eigene Artikel

- Sommer M, Hiller TS, Breitbart J, Schneider N, Teismann T, Freytag A, Gensichen J, für die „Jena-PARADISE“ Study Group. Standardtherapie für Panikstörung mit/ohne Agoraphobie in der Hausarztpraxis. Psychiat Prax. 2017. [PDF]

- Gensichen J, Hiller TS. Jena-PARADIES. In: Amelung VE, Fiedler S, Göhl M, Hess R, Koschorrek R, Mann M, et al., editors. 6 MSD Forum GesundheitsPARTNER - MSD Gesundheitspreis 2016 - Erfolgreiche Versorgungsprojekte in der Praxis - Gemeinsam Versorgung gestalten: MSD; 2016. p. 72-80.

- Gensichen J, Hiller TS, Breitbart J, Teismann T, Brettschneider C, Schumacher U, Piwtorak A, König HH, Hoyer H, Schneider N, Schelle M, Blank W, Thiel P, Wensing M, Margraf J. Evaluation of a practice team-supported exposure training for patients with panic disorder with or without agoraphobia in primary care - study protocol of a cluster randomised controlled superiority trial. Trials. 2014;15:112. [PDF]

- Sänger S, Gensichen J. Patienten mit Angststörungen in der Hausarztpraxis - Einladung zur Teilnahme an der Studie "Jena PARADIES - der Angst entgegen, freier leben". Bayer Ärztebl. 2013(10):502. [PDF]

- Hiller T, Schilder D, Storch M, Schneider N, Gensichen J, Thiel P. "Jena-Paradies - der Angst entgegen": Studie zur Verbesserung der Behandlung von Angststörungen mit Thüringer Hausärzten – Studienteilnahme ab Juni 2012. Ärzteblatt Thüringen. 2012;23(6):351-3. [PDF]

- Thiel P, Hiller TS, Storch M, Schneider N, Petersen JJ, Gensichen J. Gemeinsam durch die Angst - Ein Übungsprogramm in Hausarztpraxen. Hausarzt. 2012;49(16):2-5. [PDF]

Kongresse

-

Hiller TS, Breitbart J, Freytag A, Teismann T, Schöne E, Blank W, Schelle M, Vollmar HC, Margraf J, Gensichen J, und die PARADISE Study Group. JAMoL – Jena Angst-Monitoring-Liste (Poster). 51 Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin; 20.09.-23.09.2017; Düsseldorf. [PDF]

- Hiller TS, Breitbart J, Brettschneider C, Teismann T, Schumacher U, Schneider N, Schelle M, Schöne E, Sommer M, Blank W, Wensing M, König H-H, Margraf J, Gensichen J. Klinische Effekte eines praxisteam-unterstützten Expositionstrainings für hausärztliche Patienten mit Panikstörung und Agoraphobie - eine cluster-randomisierte Interventionsstudie (Vortrag). 50 Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin; 30.09.-02.10.2016; Frankfurt am Main.

- Breitbart J, Hiller TS, Gensichen J, für die Jena-PARADISE Study Group. Entwicklung einer computerassistierten Behandlungsunterstützung von Patienten mit Panikstörung mit/ohne Agoraphobie für das hausärztliche Praxisteam (Poster). 50 Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin; 30.09.-02.10.2016; Frankfurt am Main. [PDF]

- Sommer M, Hiller TS, Breitbart J, Schneider N, Teismann T, Freytag A, Wolf F, Gensichen J, für die Jena-PARADISE Study Group. Beschreibung der Standardtherapie von Panikstörungen mit/ohne Agoraphobie in der Hausarztpraxis (Poster). 50 Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin; 30.09.-02.10.2016; Frankfurt am Main. [PDF]

- Sommer M, Breitbart J, Schneider N, Brettschneider C, König H-H, Gensichen G, Hiller TS. Usual care of panic disorder with or without agoraphobia in general practice (Vortrag). WONCA Europe Conference; 15.-18.06.2016; Copenhagen / Denmark.

- Bleibler F, Brettschneider C, Gensichen J, Hiller T, König H-H. Die Excess-Kosten von Agoraphobie mit Panikstörung in Deutschland (Poster). 8. DGGÖ Jahrestagung. Berlin; 2016. [PDF]

- Hiller T, Breitbart J, Schelle M, Schneider N, Schumacher U, Teismann T, Brettschneider C, König HH, Wensing M, Margraf J, Gensichen J. Evaluation of a practice team-supported, self-managed exposure program for patients with panic disorder and agoraphobia in small general practices: a cluster-randomized trial (ISRCTN64669297) (Poster). North American Primary Care Research Group NAPCRG Annual Meeting; 24.-28.10.2015 Cancun, Mexico. [PDF]

- Brettschneider C, Hiller TS, Breitbart J, Schelle M, Schneider N, Schumacher U, Teismann T, Wensing M, Margraf J, König HH, Gensichen J. Evaluation eines Praxisteam-unterstützten, selbst gesteuerten Expositionstrainings für Patienten mit Panikstörung und Agoraphobie in der Primärversorgung - eine qualitative Studie (Vortrag). 49 Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin; 17.-19.09.2015; Bozen / Südtirol, Italien.

- Breitbart J, Hiller TS, Schelle M, Schöne E, Wensing M, Gensichen J. Panikstörung und Agoraphobie hausärztlich behandelt: Vorzüge und Fallstricke eines praxisteam-unterstützten Expositionstrainings aus Sicht des Hausarztes - eine qualitative Studie (Vortrag). 49 Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin; 17.-19.09.2015; Bozen / Südtirol, Italien.

- Schöne E, Hiller TS, Breitbart J, Schelle M, Wensing M, Gensichen J. Patientensicht auf ein praxisteam-unterstützten Expositionstraining für Patienten mit Panikstörung und Agoraphobie in der Hausarztpraxis - eine qualitative Studie (Vortrag). 49 Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin; 17.-19.09.2015; Bozen / Südtirol, Italien.

- Schneider N, Hiller T, Breitbart J, Schelle M, Gensichen J. Rekrutierung von Hausarztpraxen für die Interventionsstudie "Jena-Paradies" (Poster). 49 Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin; 17.-19.09.2015; Bozen / Südtirol, Italien. [PDF]

- Hiller T, Brettschneider C, Breitbart J, Schelle M, Schneider N, Storch M, Stuhldreher N, König HH, Gensichen J. Evaluation eines praxisteam-unterstützten, selbst gesteuerten Expositionstrainings für Patienten mit Panikstörung und Agoraphobie in der Primärversorgung – Bewertung der Kosteneffektivität (Poster). Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde; November 2013; Berlin. [PDF]

- Hiller TS, Breitbart J, Brenk-Franz K, Thiel P, Gensichen J. "Overall Anxiety and Impairment Scale" (OASIS) - ein Kurzfragebogen zur Bestimmung der Angstsymptomstärke in der Hausarztpraxis (Poster). 47. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin; September 2013; München. [PDF]

- Thiel P, Hiller T, Storch M, Schneider N, Schumacher U, Hoyer H, Brettschneider C, König H-H, Teismann T, Margraf J, Gensichen J. Evaluation of a practice team-supported, self-managed in vivo exposure program for patients with panic disorder and agoraphobia in primary care (Poster). 41. Jahrestreffen der Society for Academic Primary Care; Oktober 2012; Glasgow, UK. [PDF]

- Thiel P, Hiller T, Storch M, Schneider N, Schumacher U, Hoyer H, Brettschneider C, König H-H, Teismann T, Margraf J, Gensichen J. Evaluation eines praxisteam-unterstützten, selbst gesteuerten Expositionstrainings für Patienten mit Panikstörung und Agoraphobie in der Primärversorgung (Vortrag). 46. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin; September 2012; Rostock.

- Hiller TS, Thiel P, Storch M, Schneider N, Gensichen J. Evaluation eines komplexen Interventionsprogramms für Patienten mit Agoraphobie in der Primärversorgung – ein RCT-Studienprotokoll (Vortrag). 27. DGVT Kongress für Klinische Psychologie, Psychotherapie und Beratung; März 2012; Berlin.