Von CNGA2-Kanälen sollen die Bindung einzelner markierter cGMP-Moleküle und die Einzelkanal-Aktivität simultan gemessen werden. Zusätzlich soll eine Analyse für aufgeklebte Membranen entwickelt werden, um die Verweildauer einzelner markierter cAMP-Moleküle an den vier Untereinheiten eines HCN2-Kanals zu analysieren. Neue cGMP- und cAMP-Derivate sollen synthetisiert werden. Die Resultate sollen zu einem besseren Verständnis der Interaktion der vier Untereinheiten in den Kanälen führen und den Effekt der Spannung auf diese Interaktion in HCN2-Kanälen erklären.

Prof. Dr. Klaus Benndorf

Telefon: 03641 - 9 397651

Ziel dieses Projektes ist es, die Beziehung zwischen Ligandenbindung und Rezeptoraktivierung in nikotinischen Acetylcholin-Rezeptoren (nAChRs) zu untersuchen. Zu diesem Zweck werden neue ACh-Analoga synthetisiert und charakterisiert und in der konfokalen Patch-Clamp-Fluorometrie angewendet. Nikotinische Azetylcholin-Rezeptoren gehören zur Superfamilie der neurotransmitter-gesteuerten Cys-Loop-Rezeptoren. Sie werden in verschiedenen neuronalen und nicht-neuronalen Zelltypen exprimiert. In zentralen und peripheren Neuronen sowie an Skelettmuskelzellen vermitteln sie eine schnelle synaptische cholinerge Transmission.

Die Stromantworten dieser liganden-gesteuerten Ionenkanäle sind durch eine schnelle Aktivierung und eine darauf folgende komplexe Desensitisierung charakterisiert. Während die Aktivierung sehr gut verstanden ist, bleiben für die Desensitisierung noch viele Fragen offen. Die in diesem Projekt erhobenen Daten sollen zu einem tieferen Verständnis der Desensitierungsprozesse in nikotinischen Azetylcholinrezeptoren des adulten Muskels beitragen und im Besonderen auch die Rolle des Clustering-Proteins Rapsyn beleuchten.

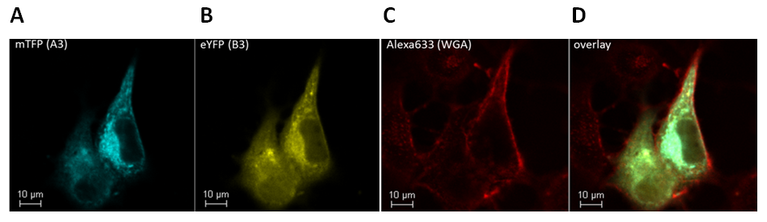

Da es sich bei den desensitisierten Zuständen um hoch-affine, elektrisch stumme Zustände handelt, liegt der technische Focus auf der konfokalen Patch-Clamp-Fluorometrie (cPCF), eine Technik, die elektrophysiologische Patch-Clamp-Techniken mit konfokaler Fluoreszenzmikroskopie kombiniert. Unter Verwendung eines Fluoreszenz-markierten Agonisten kann somit der Aktivierungszustand parallel mit der Ligandenbindung gemessen und beide Parameter direkt miteinander in Beziehung gesetzt werden. Wir erwarten uns somit ein kompletteres Bild über die Vorgänge während des Desensitisierungsprozesses.

Dr. Jana Kusch

Telefon: 03641 - 9 397668

Die Aktivierung G-Protein-gekoppelter Rezeptoren (GPCRs) scheint um mehr als fünf Größenordnungen zu variieren, wobei methodische Gründe die Analysen begrenzen. Es sollen Verfahren entwickelt werden, die Aktivierungskinetik metabotroper GPCRs genau zu messen. Dazu werde Konzentrationssprünge von Agonisten, mechanisch oder durch geblitzte Photolyse induziert, sowie photosensible gebundene Agonisten verwendet. Die Rezeptor-Antwort wird über Förster-Resonanz-Energie-Transfer an Rezeptor-Konstrukten mit geeigneten Fluorophoren erfasst. Die Daten werden mit Markov-Modellen analysiert.

Prof. Dr. Klaus Benndorf

Telefon: 03641 - 9 397651